作者:照護線上編輯部

心臟衰竭是因為心臟功能下降,造成心臟輸出量不夠、身體器官血流量不足的狀況。振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡強調,由於心臟輸出量不符合身體需求,會對全身器官造成負面影響,所以心臟衰竭並非單純的心臟問題,而是全身性的疾病!

心臟衰竭常見的共病有哪些?該如何預防?

劉怡凡醫師表示,心臟衰竭患者往往不只有心臟問題,而是具有多樣共病,其中以高血壓、高膽固醇、糖尿病等最常見。患者可能先有高血壓、高膽固醇、糖尿病,這些問題都會讓引起血管阻塞,而讓心肌缺氧壞死;糖尿病本身亦可能導致心肌病變,造成心臟輸出的問題;長期高血壓也會造成心臟衰竭,這些疾病沒有控制好就會造成心臟衰竭。

心臟衰竭後容易出現腎臟問題,由於無法供給足夠的血液,腎臟功能會愈來愈差。此外肝臟、肺臟、腦部也受到影響,幾乎全身器官都會慢慢衰退。

劉怡凡醫師叮嚀道,「預防心臟衰竭從三高開始控制,血壓、血糖、膽固醇,同時也要戒除生活上不良習慣,如抽菸、不運動、飲食太鹹、壓力太大、久坐不動等,但最優先需要處理三高與抽煙問題。」

面對心臟衰竭,患者和家屬在日常照護需要注意什麼?

心臟衰竭患者的病情容易產生變化,務必定期回診及按時吃藥,按照醫師處方藥用藥,改善不良生活習慣,避免吃太鹹、抽菸、熬夜。劉怡凡醫師強調,「適度運動對心臟衰竭患者有幫助,最好能夠每天運動。記得每天量體重,若體重變化太大就需要就醫檢查。飲食方面要限制鹽分跟水分攝取。一定要戒菸、戒酒。」

由於心臟衰竭患者常有多種共病,各種共病都得好好控制,例如:糖尿病、高血壓、高血脂、高膽固醇等,都要好好配合醫師的治療。

此外,醫師會建議患者施打疫苗,例如流感疫苗、肺炎疫苗,因為感冒及肺炎皆會引發心臟衰竭惡化。

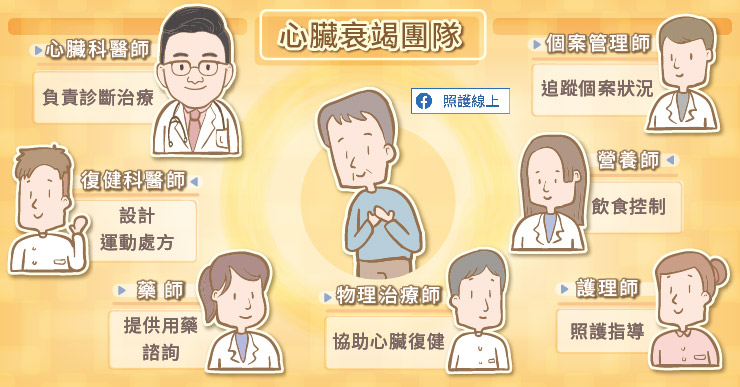

心臟衰竭團隊通常會包含哪些成員?各自扮演那些角色?

心臟衰竭牽涉許多共病,是相當複雜的疾病,需要跨領域合作整合照顧,心臟衰竭團隊成員很多,包括心臟科醫師、復健科醫師、護理師、衛教師、物理治療師、個案管理師、營養師等。

劉怡凡醫師表示,醫師主要是幫住院及門診的患者做診斷、治療;衛教師針對臨時發病患者、或對疾病認知不足、生活型態有改善空間的患者提供衛教;營養師可以指導病患的飲食控制;由於患者可能需要服用多種藥物,藥師可以給予協助;若醫院設有完整心臟衰竭中心,還會有個案管理師,持續追蹤病患回診狀況、身心狀況。心臟復健在住院時就可以開始,從住院到門診一步一步教導患者運動,心臟功能穩定下來後就要開始復健,復健科醫師、物理治療師會根據病情來設計個人化運動處方,然後再慢慢調整運動強度。住院時開始做復健指導,出院後多做心臟復健對患者最好。

每一個心臟衰竭患者都需要心臟復健嗎?有沒有任何限制?

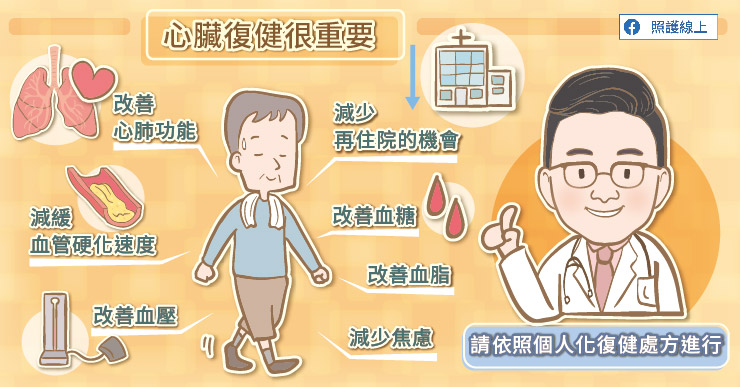

心臟復健以國外標準『廣義』來說,包含根據病患狀況安排運動的個人化處方設計,根據年齡、心肺狀況設計運動強度,協助病患戒菸、攝取均衡營養、適度控制鹽分。『狹義』來說就是個人化運動處方設計,指導患者做一些心臟復健活動,增強患者心肺功能。

劉怡凡醫師指出,「理論上除了病情尚未穩定的住院病患,每一位患者都需要心臟復健。臨床上,醫師會先找到導致心臟衰竭原因,然後針對血管阻塞或心臟問題處理到一個階段後再開始做心臟復健。起初不能做太高強度的運動,要循序漸進。」

根據國外研究,心臟衰竭患者接受心臟復健後,可以減少病患再住院的比例。劉怡凡醫師道,「因為心臟衰竭是慢性問題,未來會有再度復發的可能,所以心臟復健可說是治療心臟衰竭的一個環節,病患按照醫師規劃的心臟復健認真執行,可以改善心肺功能,減少再住院的機會。」

然而,心臟復健目前在台灣仍不是很普遍,真正能夠執行心臟復健的地方不是那麼多,還有推廣的空間。需要心臟復健的患者很多,接受心臟復健對患者也有很大幫助,但需要專門心肺的復健物理治療師配合,而且心臟衰竭的復健風險略高一般復健,需要專業人員密切監控,這是未來可以努力的地方

振興醫院遠距照護中心,可以對心臟衰竭患者提供哪些幫助?

振興醫院遠距照護中心有護理師24小時輪值,參與遠距照護計畫的患者,遇到問題可以直接與護理師聯絡。部分心臟衰竭又有心律不整問題的患者,可以定期上傳心電圖,若有需要可以即時處理。

剛發生心臟衰竭的病患,對疾病本質與自我照顧與保健還不甚瞭解,遠距照護中心會藉由病患定時測量與回傳的血壓、血糖、體重數據,以及回報的症狀,了解病患病情,假如有心臟衰竭惡化症狀、體重上升或下降很多,或者血壓、血糖有變化,可以和醫療團隊討論與即時處理。

劉怡凡醫師表示,由於遠距照護屬於自費服務,並非全部病患都有參加。病情較不穩定需反覆住院、或者心律不整需要密切監控,這兩類病患會比較優先。若是罹病初期對疾病的認識與保養不是那麼清楚,或還有需要密切監控,亦會建議病人加入遠距照護計畫。

有專業心臟衰竭團隊的支援,可以讓患者更安心也更有信心!

同場加映:比癌症更致命的疲球心-心臟衰竭

原文出處

搜尋附近的診所(掛號、領藥超方便)

<

加入照護線上粉絲頁,健康不漏接!

心臟衰竭共病多 心臟復健很重要!

推薦閱讀

兩口肉換成毛豆 醫:全死因風險直接降10%

減重醫師蕭捷健分享,去熱炒店別再退掉那盤毛豆,只要兩口肉換成毛豆,全死因風險直接降10%,「只需要讓3%的維修工混進去,你的細胞工廠就會從隨時要爆炸,升級成台積電等級。」

2026年01月29日 07:28

別亂減肥!1族群微胖更長壽 營養師:BMI<22「一場感冒就倒下」

看到長輩變瘦別急著開心!營養師曾建銘示警,這對65歲以上長者來說,往往是身體崩盤前兆。有研究指出,BMI介於24~27的「微胖」長輩,擁有足夠身體庫存對抗疾病,死亡率最低;而BMI小於22的偏瘦長輩,往往一場感冒就倒下。他提醒,若發現長輩轉不開瓶蓋或小腿變細,都是肌少症的危險訊號。

2026年01月28日 21:24

網喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮 醫警告3種人別試:下面恐鎖死

近期社群平台Threads上熱議抗過敏藥物中的元老級角色「希普利敏」,有網友分享實測喝了10c.c.後直接「昏睡到天亮」,引起一票家長討論。儘管效果看似驚人,但泌尿科醫師蘇信豪急忙示警,這罐「魔法藥水」雖然能讓人很好睡,但小心也會對泌尿系統帶來「尿不出來」的強烈衝擊,嚴重甚至得掛急診插尿管。

2026年01月28日 20:29

一天刷3次牙!女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸 元凶找到了

一名高階女主管對口腔清潔極其講究,每天刷牙三次、使用舌苔刷,且經牙醫確認無牙周病或蛀牙,但口腔內仍揮之不去一股「煮熟高麗菜」的異味。營養功能醫學專家劉博仁醫師指出,這種情況很可能是「小腸菌群過度增生(SIBO)」,異味是從肺部排出,單靠刷牙根本無法解決。

2026年01月28日 20:05

「黃便上面蓋點血!」30歲男當痔瘡 醫嘆:不到1年就走了

年輕就是本錢,但千萬別忽視身體發出的警訊!肝膽腸胃專科醫師吳文傑分享,一名年僅30歲的男子,連續3、4年偶爾排出血便,卻因相信網路資訊自認是痔瘡,直到近半年出血頻繁且伴隨左腹部疼痛才就醫。經過大腸鏡一照,發現腸道已塞住,確診大腸癌第4期,且癌細胞已轉移,雖經治療,但患者仍不幸在不到一年內病逝。

2026年01月28日 19:32

他鼾聲變大、暴肥「睡眠缺氧」作祟 醫示警:冬天猝死風險倍增

50歲周先生近年變得鼾聲如雷,白天總是精神委靡,體重上升10公斤,高血壓也難以控制,就醫檢查才知是「重度睡眠呼吸中止症」。醫師指出,長期打呼造成睡眠中反覆缺氧,迫使血管收縮、血壓飆升,埋下心血管疾病的未爆彈,尤其冬季氣溫下降,患者因夜間嚴重缺氧誘發心肌梗塞、腦中風甚至猝死的風險,較一般人高出數倍。

2026年01月28日 17:40

童罹罕病「痰像口香糖」恐窒息 醫籲「囊性纖維化」納新生兒篩檢

罕病「囊性纖維化」患者須持續排痰,以免硬化的痰堵塞氣道危及性命,但台灣多年來針對此症的醫療資源匱乏,醫師與病人家庭長年「自力救濟」,不僅要自費購買救命抗生素,重要醫材「拍痰背心」也得自行到拍賣網站搶購;醫師說,期許更多資源挹注,例如將此症納入新生兒篩檢,才能及早治療、改善困境。

2026年01月28日 16:08

苗栗80年麵店闆娘「險猝死飛機上」 醫驚:血管塞成石頭

苗栗三義知名80年老字號美食麵店驚傳老闆娘心臟不適,險些命喪黃泉。現年72歲的老闆娘短短一週內頻繁出現劇烈胸痛、冒冷汗,甚至連爬一層樓都氣喘吁吁。原定還要出國到越南的她,經緊急就醫檢查後,醫師驚見其心臟血管已嚴重鈣化「塞成石頭」,火速安排住院,若當時堅持登機,極可能在飛機上猝死。

2026年01月28日 14:19

從小靠灌腸才大便!4歲妹確診「巨結腸症」 醫示警:常被誤認

「她從出生開始,上廁所就沒有順利過。」談起孩子的狀況,4歲女童小芳的媽媽語氣中仍藏不住心疼。這名小妹妹自嬰兒時期起便長期便秘、排便困難,腹脹幾乎成了日常,家人多年來找不到真正原因,直到近日轉院求助新營醫院小兒科醫師張經旼,確診「巨結腸症」才解開困擾全家的謎團。

2026年01月28日 12:39

留言版