圖、文/照護線上

撰文/黎子豪醫師

大家應該都有關節痠痛的經驗,多數關節痠痛會在休息之後較為緩解,不過有些關節痛卻是休息越久,越不舒服!

新光醫院過敏免疫風濕科黎子豪醫師指出,自體免疫性關節炎是免疫系統失調所導致的疾病,會造成關節慢性發炎、破壞,甚至因為全身性發炎,而伴隨多種共病。

關於自體免疫性關節炎有些常見的迷思,讓我們一一來了解。

迷思:關節炎就是「風濕」,是因為環境太過寒冷潮濕所造成?

許多人會有「關節疼痛等同於風濕」的誤解,其實「類風濕關節炎」是一種特定的自體免疫疾病,並非單純的關節疼痛。

無論何種病因造成的關節炎,患者常在寒冷、潮濕或是天氣變化時,特別容易感到不舒服,黎子豪醫師指出,這可能是因為關節發炎後,內部感受壓力變化及痛覺的受器變得較敏感,加上關節週邊的肌肉與軟組織在低溫下較緊繃,血液循環亦較差的關係。單純的環境濕冷並不會造成關節炎。

迷思:關節炎就是年輕時吃太多寒涼食物,慢性毒害引起。

雖然有些研究顯示部分食物,如糖分或是鈉離子,可能與一些關節炎有關聯性,但因為每個人體質與生活形態迥異,所以不能遽下結論說某種關節炎是因為長期吃某特定食物所導致。

有些人會認為吃所謂屬性寒涼食品可能加重關節或軟組織疼痛,由於這類食品如最常被提出的白蘿蔔等,多半為富含膽鹼的食品,因此猜測膽鹼物質可能刺激關節內受器,影響疼痛產生與傳導。黎子豪醫師澄清,其實在吃下含有膽鹼的食物後,經由血液吸收並進入關節、軟組織的比例應該很低,不至於造成影響。建議病友要攝取多種食物,以維持均衡營養。

迷思:關節炎就是風濕等寒氣造成身體虛弱,需要吃補品來調養身體,祛寒排濕?

關節炎成因眾多,其中更有一部份是自體免疫所致,黎子豪醫師說,自體免疫疾病患者的治療目標,便是希望免疫反應不要過當。有許多補品號稱可以增強免疫力,這方面是與自體免疫疾病的治療邏輯背道而馳,另外這些額外「補品」,是否會與藥物產生交互作用,也較難掌握。

因此,在治療過程中,尤其還在調整藥物階段的時期,不建議額外使用坊間補品;若有營養食品的補充需求,則應該與專科醫師溝通,確保其需求與安全性。

迷思:關節炎吃些薑黃、乳油木果等健康食品就會好?

目前與這類食品相關的研究,僅限於動物實驗或小規模實驗,所以其劑量與功效在醫學上仍存有頗大的爭議,黎子豪醫師強調,患者不可能單靠吃健康食品,就讓關節炎痊癒。即使是研究結果相對明確的魚油,在一些治療準則或教科書中,也只屬於輔助,正規治療仍需以確實具有療效的藥物為主。

請勿抱持靠健康食品治療關節炎的謬誤!

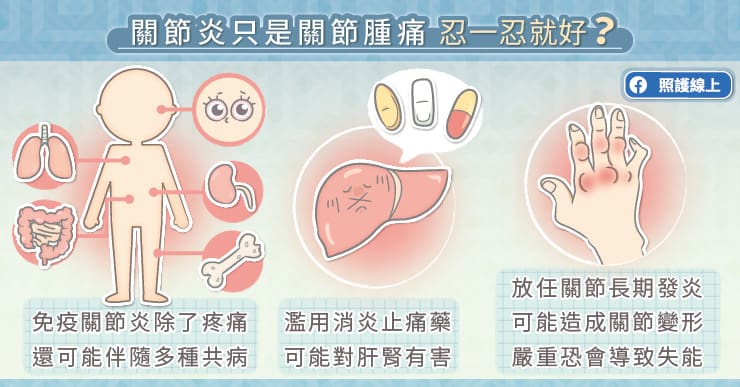

迷思:關節炎只是關節腫痛,若能忍痛便不需治療?

關節炎成因非常多,無論是與免疫相關的類風濕性關節炎、或是與代謝相關的痛風性關節炎,牽涉層面都不只有關節,而會有其他器官的侵犯或併發症,必須查明原因並予以治療。黎子豪醫師提醒,治療目標除了解決關節疼痛之外,也可以預防關節炎反覆發作的困擾,更重要的是遏止相關併發症的產生。

迷思:全身上下關節肌肉都在痛,一定就是免疫失調?

多處關節的疼痛、僵硬,需要警覺是否有自體免疫的問題發生,畢竟自體免疫疾病的侵犯層面廣泛,可能影響全身,造成後果危篤的併發症。然而,全身性疼痛還可能來自於其他的原因,黎子豪醫師舉例,像是退化與肌肉耗損、內分泌疾患、纖維肌痛症,或是腫瘤、感染等病因。這些都必須靠問診、檢查,詳細評估才能釐清,如果有相關的症狀,建議儘快求診,才是解決之道。

迷思:反覆性關節痛,忍過發作期就好,不會是什麼大問題?

反覆性關節發炎的發作頻率不一、持續時間大約數日,可能會自動緩解。黎子豪醫師指出,由於症狀會自行消退,有些病友可能漸漸不以為意,或是自行至藥局買消炎藥解決;然而,其中有一定比率的人,日後可能演變成類風濕性關節炎。

目前國際學會也有建議所謂的「臨床可疑關節痛」,這個族群的人尤其要提高警覺;因此,出現這類困擾的朋友還是要就醫,與風濕免疫科醫師討論追蹤與治療的模式。

迷思:抽血發現抗核抗體ANA陽性,一定是紅斑性狼瘡?

抗核抗體ANA(anti-nuclear antibody)常被誤認為是紅斑性狼瘡的代表,黎子豪醫師解釋,其實抗核抗體ANA只是一項檢驗數據,背後臨床意義可能與許多身體疾病或狀況有關聯,其中包括免疫相關疾病(例如紅斑性狼瘡、乾燥症、類風濕關節炎、硬皮症、發炎性肌病變等),或是非免疫相關疾病(例如慢性感染、藥物反應、自發性肺纖維化等),甚至少部分無相關疾病的民眾,亦可能出現抗核抗體ANA陽性反應。

紅斑性狼瘡的診斷,除了抗核抗體陽性外,更要包含其他多項檢驗,以及臨床相關症狀才能診斷,絕非單憑一項檢驗就能確定。

迷思:抗核抗體ANA跟身體產生抵抗力或疫苗保護力有關?

抗核抗體ANA是身體出現針對自己正常細胞內的物質,這些原本不應該引起免疫反應的構造,產生了的異常免疫反應,黎子豪醫師澄清,抗核抗體ANA絕對與面對外來病原體的抵抗力,或是施打疫苗後產生的保護力無關。因此,出現抗核抗體時,需要請風濕專科醫師鑑別診斷,評估是否有異常的免疫反應。

迷思:紅斑性狼瘡或是乾燥症患者出現關節腫痛,是不是又多得了類風濕關節炎?

因為皮膚黏膜與關節處含有大量免疫細胞,所以自體免疫相關疾病很容易出現關節痛或關節炎等問題。黎子豪醫師,例如紅斑性狼瘡、乾燥症,或其他形形色色的免疫失調疾病,本身都可能出現關節症狀。

不過,有時候確實會在診斷某種免疫疾病後(尤其乾燥症最為常見),再被發現合併有另一種疾病如類風濕關節炎,因此如果出現關節腫痛等症狀時,要記得向醫師說明,才能進一步評估。

迷思:明明是關節腫和皮膚疹,但是醫生卻說是血管發炎?

有許多血管發炎疾病的背後原因,是過當的免疫反應,因此也可能出現關節腫痛、皮膚表現,黎子豪醫師說,在適當的檢查及充足的證據下,血管炎伴隨上述症狀非常合理。

迷思:沒有眼睛和尿道症狀,就不是反應性關節炎?

許多朋友在慢性關節炎檢查許久後,得到反應性關節炎這個結論,但上網查資料發現關於反應性關節炎的描述,會同時包含眼睛或泌尿道症狀。黎子豪醫師解釋,事實上這是因為上個世紀初發現此疾病時是整組症狀一起描述,不過後續研究指出,反應性關節炎患者同時出現這三個症狀的比例相當少數。所以,免疫風濕科醫師依照病史、臨床症狀、抽血數據及影像表現綜合評估後,仍可以確診為反應性關節炎。

迷思:自體免疫疾病是因為免疫失調,需要打免疫球蛋白治療嗎?

臨床上通常只有在自體免疫失調導致器官受損、有危險的情況,才會由醫師根據相關需要或適應症,考慮使用免疫球蛋白。黎子豪醫師說明,大多數患者的病情並沒有嚴重到需要使用免疫球蛋白,而且使用免疫球蛋白並非完全沒有副作用或風險,健保大多無法給付、所費不貲,因此不會是一般治療的常態。

自體免疫性關節炎的主要治療藥物有幾類,包括非類固醇消炎止痛藥、類固醇、免疫抑制劑、生物製劑等,希望可以降低身體產生不適當的免疫反應。

原則上會先試著用一些口服藥物,黎子豪醫師說,如果無法有效控制疾病活性,便可考慮使用生物製劑,生物製劑的作用機轉比較專一,可以中和特定發炎物質,達到抑制發炎的效果。

迷思:接受免疫抑制劑治療,會讓免疫變得很差;使用類固醇很傷害身體,還會敗腎?

黎子豪醫師說,任何藥物都有其作用與副作用,因此在使用上醫師都會謹守其適應症,以及注意副作用的出現。免疫風濕科醫師常會開立免疫抑制劑,就是希望調整過當的自體免疫反應,至於每個人對各種藥物會產生多大的反應,會依個人體質、生活方式、日常環境不同而有差異,所以服藥過程中減少感染機會、警覺感染徵兆,在回診時醫病雙方共同注意,才能盡可能避免免疫被壓制過低的副作用。

長期或高劑量使用類固醇,的確容易出現令人困擾的副作用,但類固醇對腎臟功能影響較少,有時在腎功能不好的情況,類固醇反而會是暫時減緩急性發炎的主力藥物。黎子豪醫師說,無論是免疫抑制劑或類固醇,在服用過程中保護好自己免於被感染,以及注意是否有其他副作用或不適,同時遵照醫師指示及定期回診,才是最好的治療模式。

迷思:打疫苗會激發免疫反應,造成免疫關節炎加劇。

接種疫苗是希望藉由模仿目標病原體的特殊構造,來促使身體在沒有被感染的風險下,產生對抗它的抵抗力。

黎子豪醫師舉例,新冠肺炎的疫苗,尤其像mRNA疫苗,在剛推出時也有學者擔心,是否會在自體免疫族群中激發過當免疫反應,進而導致疾病活動度增加。不過,目前國際間已大規模施打疫苗,仍然沒有證據顯示在免疫關節炎族群會影響疾病活動度。因此,建議免疫相關疾病的朋友們,要在身體狀況穩定時完成疫苗施打,讓身體產生保護力。

原文連結

同場加映:早上起床關節僵硬又疼痛,當心自體免疫關節炎

搜尋附近的診所(掛號、領藥超方便)

加入照護線上粉絲團,健康不漏接!

自體免疫性關節炎 醫師圖文破解迷思

推薦閱讀

印度爆立百病毒疫情 疾管署發醫界通函示警:3月列法定傳染病

近期印度發生立百病毒感染症疫情引發關注,疾病管制署今(27)日發布醫界通函示警,立百病毒感染症目前為我國傳染病「重點監視項目」,為加強病例監測,籲請醫師看診時提高警覺詢問TOCC(旅遊史、職業史、接觸史及群聚史)。疾管署已經預告將立百病毒列為第五類法定傳染病,預計於3月中旬預告期滿後正式公告,並依法執行相關防疫措施。

2026年01月27日 14:14

剴剴案二審維持保母重判 衛福部:尊重司法、制度也反省

男童「剴剴」遭虐死案進入二審,今高院宣判,保母姊妹劉彩萱、劉若琳以虐取樂,維持判處無期徒刑、18年徒刑。對此,衛福部回應,尊重司法判決,相關責任人承擔違法行為應有的法律後果,是社會共同遵循的基本原則,行政部門亦已就此案省思制度可補強處,以防悲劇重演。

2026年01月27日 14:11

急重症照護再進化 台大雲林分院引進高階影像手術系統

為縮短城鄉醫療資源落差、提升急重症照護品質,台大雲林分院持續推動智慧醫療轉型。院方宣布在斗六院區正式建置高階「複合式手術室(Hybrid Operating Room)」,整合即時影像導引系統與微創手術空間,打造兼具精準度與安全性的手術環境,讓雲林地區民眾在地即可享有與醫學中心同步的高階醫療服務。

2026年01月27日 13:42

八仙塵爆救命醫師莊秀樹離世 曾連夜赴台中只為取皮救病人

八仙塵爆事件屆滿十週年,林口長庚醫院當時收治大量傷患、後續協助傷患重建,恢復正常生活,其中最關鍵的靈魂人物、林口長庚燒燙傷中心前主任莊秀樹卻在日前驟逝。長庚醫院今日舉辦追思會,曾參與急性救治與重建照護醫師分享莊秀樹行事「嚴厲」但又確實把病人放在心上,除親自帶領團隊承擔第一線急性救治與後續重建重任。面對高難度的重建手術,他始終親力親為。

2026年01月27日 13:27

不是挑食!「討厭菇味3原因」曝光 營養師:烤過變更香

你也討厭菇類那股獨特的「菇味」嗎?許多人看到料理中有菇類就退避三舍,這常被認為是單純的挑食,不過營養師老辜指出,討厭菇類背後其實有科學原因,往往不是因為味覺,而是「嗅覺」與「質地」在作祟。他分析討厭菇味的3大原因,並分享只要透過科學料理法,就能保留菇類的豐富營養,甚至讓人重新愛上吃菇,直呼「不吃很可惜啊!」

2026年01月27日 12:46

美國退出WHO批「假裝台灣不存在」 莊人祥:是全世界的損失

美國總統川普2025年1月20日上任第一天,就簽署行政命令,宣布美國將退出世界衛生組織(WHO),在歷經1年通知期之後,將於22日正式退出。美國衛生部也痛批WHO「假裝台灣不存在」,無視COVID早期警示。對此,衛福部次長莊人祥今表示,,「WHO忽略台灣提出的諍言,這是對全世界的損失」。

2026年01月27日 12:30

9成胃癌是「幽門螺旋桿菌」引起 國健署推公費篩檢1族群適用

胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌(HP)感染引起,為降低國人胃癌發生率,衛福部國健署自115年1月1日起,全面提供45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」。國健署提醒,由於該檢測年齡及採檢方式與大腸癌篩檢相似,民眾如果也符合大腸癌篩檢資格,也可一併做篩檢。

2026年01月27日 12:14

寒冬手腳冰冷別亂補!中醫曝回暖第一步 4個基礎做好勝過補

天氣一冷就補,可能補出問題。門諾醫院中醫科主任楊成湛指出,冬季手腳冰冷若未釐清原因就進補,可能使血壓、血糖更加惡化;他建議,回暖的第一步不是一昧吃補,而是運動與保暖,透過規律運動、確實保暖、搭配簡單穴位保養,讓循環先活絡起來,再由專業醫師判斷是否需要補養,才不會越補越不健康。

2026年01月27日 12:01

男常頭暈「每分鐘心跳剩32下」 醫揭原因:未及時處理恐猝死

一名84歲男性最近常覺得頭暈、胸悶,本以為只是年紀大、體力下滑,就醫才發現每分鐘心跳只有32下,屬高度心臟房室傳導阻滯,隨時可能猝死;醫師說,經評估後,個案決定接受置放「生理性傳導」技術的心臟節律器,成功使心跳重新恢復規律,相關症狀亦明顯改善。

2026年01月27日 11:50

陸進口「空膠囊」含一級致癌物 食藥署邊境攔截168公斤

衛福部食藥署今公布最新邊境檢驗不合格品項,有4批中國大陸進口的「空膠囊」檢出留農藥環氧乙烷殘留,總共168公斤依照規定要退運或銷毀。

2026年01月27日 11:37

留言版