作者:照護線上編輯部

「醫師,我的腳都很冰冷,走一點路就會痠痛,得停下來休息。」老太太捶著腿抱怨著。

聽完描述,黃柏森醫師便為老太太量測腳背的脈搏,因為這些都是下肢血管阻塞的典型表現,屬於心血管的治療範疇,但因為民眾對此疾病的認識不足,誤以為是關節或筋骨的問題而錯失治療的黃金時期。

奇美醫院心臟血管內科黃柏森醫師指出,導致下肢血管阻塞的原因主要是動脈粥狀硬化,也就是膽固醇堆積在血管壁,血管管徑愈來愈小,使得組織無法獲得充足的血液供應而產生各種症狀。

未即時治療,恐怕要截肢

黃柏森醫師解釋,除了足部冰冷、腳麻以外,下肢血管阻塞進展到中度時會以「間歇性跛行」來表現,也就是在行走一段距離後便感到腿部痠麻、疼痛、無力,必須停下來休息才能繼續行走。隨著疾病惡化,行走距離將愈來愈短。尤其是天氣較冷的時候,血管收縮,這些症狀會更加明顯。

隨著血管阻塞程度變高,腿部缺乏養分供應將會導致持續性的疼痛,且一旦受傷,即使是很小的傷口也會難以癒合;若未即時治療,皮膚將缺血壞死,而變成紫黑色,甚至併發感染而需要截肢處理。

身為醫師,最不樂見的就是截肢,因為截肢不僅影響患者外觀、行走功能、工作能力,此外,截肢後死亡率在一年內高達34%,對家屬的心理與經濟皆是很大的負擔。

治療下肢周邊動脈阻塞,三高務必控制達標

黃柏森醫師說明,下肢血管阻塞、冠狀動脈阻塞、中風皆屬於血管阻塞的疾病,面對各種血管阻塞,務必將糖尿病、高血壓、高血脂嚴格控制,並視情況搭配使用預防血栓形成的藥物,並且定期回診追蹤調整用藥。

而針對民眾常詢問的促進血液循環的健康食品,不論是國際治療指引或是臨床經驗都覺得治療反應不一,只能當作附加治療,民眾務必還是需要找尋專業醫師並配合醫師處方用藥。

下肢血管阻塞的治療方式

黃柏森醫師說,當血管阻塞程度已經太高,單靠藥物不足以治療時,進一步下肢血管阻塞的治療可分為外科繞道手術或導管介入手術。外科繞道手術是取下一段病患的靜脈或是用人工血管嫁接於血管上游和血管下游健康的部位,讓血流可以繞道跨過狹窄阻塞的地方恢復遠端的血流供應,手術需要全身麻醉,侵入性及麻醉風險較高,但目前研究認為長期維持血流暢通的機會較高。

介入性導管手術的侵入性則較低,過程類似於大家熟悉的「心導管手術」,醫師會在X光輔助下,將導管放入狹窄的動脈中,利用醫療器材來拓寬血管管徑。由於下肢血管管徑較大,而且血管會隨著腿部動作伸縮、扭曲或彎折,如果置放堅硬的金屬支架,可能有支架變形折斷的風險,因此目前國際上的共識是「leave nothing behind」,盡量不要在體內放入金屬支架。

進行導管手術,最常見的有氣球導管擴張術,利用氣球導管將硬化的膽固醇斑塊壓扁而擴大血管管徑,然而當斑塊太硬或阻塞程度太高時,其效果有限。假使氣球導管撐過之後,管徑依舊狹小,必要時會再放入金屬支架以維持血流。

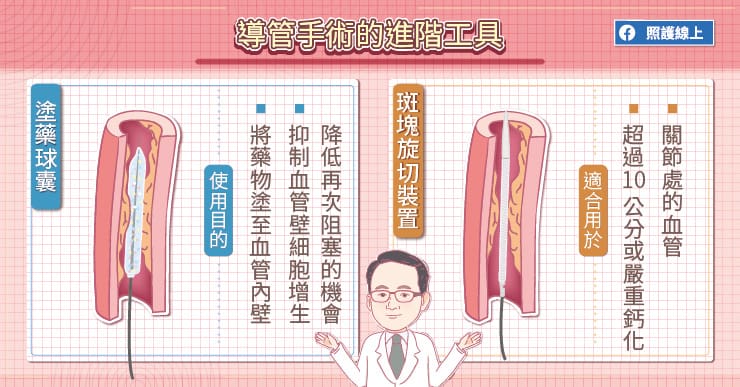

除了氣球導管與支架以外,為了防止日後血管壁發炎、纖維化導致血管再度狹窄,可考慮使用塗藥球囊將紫杉醇藥物塗至血管壁內,抑制血管壁細胞增生,避免或是延緩血管再次阻塞,目前研究指出,使用一般氣球擴張術,2年內血管暢通率約5成,若是使用塗藥球囊,2年內血管暢通率則可提高到約8成左右。

黃柏森醫師解釋,部分患者的鈣化斑塊在氣球擴張術之後不易壓扁,而鈣化如同牆壁的斑塊也會影響塗藥球囊的效果,為了解決這個問題,可考慮採用斑塊旋切術,也就是一種去除血管內斑塊的裝置,透過刮除或旋磨的方式去除粥狀硬化斑塊,恢復血管管徑,讓血管更持久地暢通、不阻塞。

由於治療的方式很多,醫師會根據患者的狀況選用合適的做法,並非每個病灶都需要使用斑塊旋切裝置這樣的治療方式,但在某些特別的病灶就得多花點精力來處理,例如阻塞長度較長、鈣化嚴重的病灶等,尤其是位於關節處的血管,因為比較不適合放置支架,因此比較建議使用斑塊旋切搭配塗藥球囊來治療。

黃柏森醫師回憶,曾經有位90歲的老太太,右腳跛行已經兩、三年之久,漸漸嚴重到走10公尺去上廁所都會痠痛到無法行走。檢查發現右鼠蹊部的血管有嚴重鈣化的斑塊導致血管幾乎完全阻塞,當時花了30分鐘才終於穿過病灶,使用氣球導管擴張仍無法打開血管管徑,於是決定進行斑塊旋切術,經過多次刮除終於將塞滿血管的斑塊刮除,再搭配塗藥球囊完成治療。後續經過一年半的追蹤,沒有發生再狹窄,病人也沒有跛行症狀,能夠自行上廁所或走到隔壁跟鄰居串門子,讓老太太十分開心。

如何預防下肢周邊動脈阻塞?

黃柏森醫師再次強調,患者務必按時服藥,好好控制糖尿病、高血壓、高血脂,可以有效降低下肢血管阻塞的風險。適度的行走復健能夠改善下肢血液循環,也能刺激側枝循環血管增生。

此外,氣溫較低時,血管容易收縮使症狀惡化,因此要多多注意保暖。由於糖尿病患者大多合併神經病變導致感覺遲鈍,平日須留意足底及腳指頭皮膚的狀況,若有傷口便需謹慎照顧或就醫,以免感染惡化,甚至截肢。

黃柏森醫師提醒,因為民眾對於下肢血管阻塞較不熟悉,容易延誤就醫,甚至拖到腳趾發黑,此時治療難度很高效果也較差,因此呼籲民眾要對腿部冰冷、痠麻、疼痛提高警覺,及早就醫、及早治療。

血液循環不佳的組織容易出現不易癒合的傷口,若發現足部傷口超過兩周仍未有癒合跡象,便須檢查是否有動脈阻塞或靜脈疾病的問題。

原文連結

同場加映:女性也會心臟病發 – 冠狀動脈微血管功能障礙(懶人包)

搜尋附近的診所(掛號、領藥超方便)

加入照護線上粉絲團,健康不漏接!

走10公尺都很困難! 嚴重恐截肢的下肢周邊動脈阻塞

推薦閱讀

從小靠灌腸才大便!4歲妹確診「巨結腸症」 醫示警:常被誤認

「她從出生開始,上廁所就沒有順利過。」談起孩子的狀況,4歲女童小芳的媽媽語氣中仍藏不住心疼。這名小妹妹自嬰兒時期起便長期便秘、排便困難,腹脹幾乎成了日常,家人多年來找不到真正原因,直到近日轉院求助新營醫院小兒科醫師張經旼,確診「巨結腸症」才解開困擾全家的謎團。

2026年01月28日 12:39

衛福部將對中榮「重點評鑑」 石崇良:涉病人安全要即時輔導

台中榮總神經外科醫師遭爆疑似放任無醫療器材廠商上手術台執刀,衛福部長石崇良今(28)日受訪表示,近期將針對中榮進行「重點評鑑」,醫院發生涉及病人安全事件,一定會啟動即時追蹤輔導。

2026年01月28日 11:37

醫院評鑑效期4年改6年 石崇良:建立常態監測機制

衛福部公告「醫院評鑑」效期從4年延長到6年,並回溯至112年受評合格醫院適用。衛福部長石崇良今(28)日表示,因應醫院評鑑制度需要改革,所以先將時效延長,這段期間會優化資訊系統優化、建立常態性監測指標,以減少不必要文書作業;如果監測中發現狀況,必要時啟動追蹤輔導,確保醫療品質。

2026年01月28日 11:08

害怕割包皮!9歲弟哭喊「給妳100求回家」 媽1條件他秒答應

泌尿科醫師蘇信豪今(28)日分享一則診間趣聞,一名9歲男童為了逃避割包皮,竟然哭著試圖用100元賄賂媽媽求放過;沒想到媽媽見過大風大浪,霸氣祭出「加價購」策略,讓男童瞬間收起眼淚大喊:「好!」超快變臉速度讓醫師當場看呆,忍不住大讚這孩子根本是商業奇才。

2026年01月28日 10:54

「優雅老去」是童話 醫揭關鍵歲數:無預警推你下去

減重醫師蕭捷健分享,「優雅地老去」這句話是童話!發表在《Nature》的最新文章告訴我們,老化根本不是慢慢走下樓梯,老化是在你44歲上下,毫無預警地把你推下去!

2026年01月28日 08:22

每天多吃50%蛋白質「瘦得快老得慢」! 醫大推菜單曝光了

許多人為了健康,早餐喝杯豆漿、晚餐吃塊排骨,就以為蛋白質攝取足夠了。但復健科醫師王思恒示警,你可能一直處於「蛋白質貧窮線」以下!他引述最新的《美國人飲食指南科學基礎2025~2030》報告指出,現行的每日建議量(RDA)就像是「基本工資」,只能讓人餓不死,若想瘦得更快、老得更慢,蛋白質攝取量請直接「加碼50%」。

2026年01月28日 08:02

尾牙桌上10大飲料熱量排行 「2種陷阱茶」不甜也喝下15包糖

尾牙季來臨,民眾大小聚會不斷,不少人擔心攝取過多熱量、暢飲酒水,讓體重直線飆升,長出一個啤酒肚,歲末年終之際,營養師李婉萍就提醒,餐桌上除了美食,搭配的飲料可能也是過年發胖的真凶,「聚餐飲料有多甜?原來你根本在喝糖!」

2026年01月28日 01:50

夾青菜=喝油!滷味攤「內行人3吃法」曝:選滑不選皺

「滷味」是不少人的正餐、宵夜選擇,但你以為狂夾青菜就健康嗎?小心反而吃下一肚子油!營養師曾建銘指出,許多葉菜類下水後,瞬間把湯汁浮油全吸進葉子裡。他強調,挑食關鍵不在卡路里,而是要看食材的物理結構,並傳授3招內行人才知道的挑選心法,首要原則就是「選滑不選皺」,避開那些長得太吸油的地雷食材。

2026年01月27日 21:05

以為胃痛!他吃藥1個月沒效 醫一掃「9cm巨瘤」隨時會爆

許多人一出現上腹痛,直覺反應就是「胃不舒服」,以為吃點藥就會好,但這可能是身體發出的求救訊號!胃腸肝膽專科醫師陳保中近日分享,一名80歲老伯上腹痛了整整一個多月,原以為是胃病,怎料進一步檢查,竟在肝臟發現一顆9公分巨瘤,影像看起來高度懷疑是肝癌,且隨時有破裂風險,當下不敢耽誤,緊急轉送急診救治。

2026年01月27日 20:12

Selina拍片悼「再生爸爸」 八仙病友憶莊秀樹:沒他我不會變好

「他沒有安慰我任何一句話,可是我在他身上得到最大的安慰,因為他告訴我『我會變好』。」林口長庚燒燙傷中心前主任莊秀樹去年12月過世,八仙塵爆傷友夏文玲今(27)日在追思會淚憶莊醫師,他嚴厲、會罵人的「威名」在傷友之間流傳,但他用治療方案與結果,給予傷友最實際的支持,「那段時間如果沒有莊醫師,也許我們現在不會這麼好。」

2026年01月27日 20:05

留言版