作者:照護線上編輯部

腸腸出狀況,治療不輕忽!緊張、壓力大容易拉肚子,腹脹、腹瀉、便祕或解便時感覺未完全排乾淨等,礙於多種腸胃道疾病都可能合併上述症狀,容易被混淆,究竟是單純的腸躁症,還是隱藏著更麻煩的問題?

肝膽胃腸科鍾承軒醫師說明,慢性腹瀉、慢性腹痛是大腸激躁症與發炎性腸道疾病共同臨床表徵,但若同時合併血便、體重變輕,或腸道外病癥,如眼睛虹彩炎葡萄膜炎、脊椎關節痛、皮膚炎等現象時,可能就要懷疑不是單純的腸躁症,而可能是發炎性腸道疾病的表現,如未及早確診就醫治療,可能延誤病情,甚至發生相關併發症,例如:腸穿孔、狹窄阻塞或廔管而需要外科開刀治療。

確診不易!患者平均需跑五到六趟醫院才確診

鍾承軒醫師進一步解釋,臨床上無法單靠症狀確診發炎性腸道疾病,必需配合「內視鏡檢查」,確認腸道是否發炎及潰瘍,搭配藉抽血檢查確認「發炎指數」變化,一般而言,大腸激躁症患者的發炎指數多在正常值,若是發炎性腸道疾病患者,則發炎指數會偏高。其次,藉「影像檢查」如電腦斷層或核磁共振,也可觀察腸道狹窄或其結構變化,這些是大腸激躁症所沒有的表現。最後,臨床醫師同步從內視鏡取下切片送病理檢查,以再次確認是否為發炎性腸道疾病。綜合上述資訊,才可以診斷罹患發炎性腸道疾病。

鍾承軒醫師表示,因診斷過程複雜且耗時,過程中患者常失去耐心,從臨床經驗觀察及問卷統計,患者有症狀開始到疾病確診,大約要經歷五到六位醫師看診,直到轉介到專業的醫療團隊才能確診。

飲食西化、生活型態、遺傳 致國內發生率逐年攀升

鍾承軒醫師說,過去發炎性腸道疾病常見於高加索白種人,如北美、北歐等地,近年來在亞熱帶、赤道國家的發生率越來越高,由於其他種族發生率也逐漸增加,醫界推測該趨勢除了與種族基因有關,也跟飲食習慣、生活型態及環境變化有所關聯。

鍾承軒醫師進一步表示,隨著現在人飲食西化,偏好高脂肪、低纖維飲食,如精緻糕點、香腸、臘肉、熱狗、漢堡等加工食物,因此體內腸道菌叢失去平衡並且造成腸道免疫失調,可能誘發發炎反應去攻擊自身腸道黏膜,造成發炎性腸道疾病。

此外,統計顯示,如有家人罹患發炎性腸道疾病,罹病機率也較一般人也多出25-50%,若是同卵雙生的雙胞胎,罹病機率就更高。就此觀察,遺傳基因也與發炎性腸道疾病具關聯性。

當心慢炎體內悶燒!四至五成患者臨床症狀緩解實則腸仍發炎

隨著治療藥物進步以及發炎性腸道疾病的發展及變化因人而異,以潰瘍性結腸炎為例,依據患者拉肚子及血便的發生頻率、搭配內視鏡檢查結果及身體狀況等項目來評分,加總後區分為輕度、中度、重度,醫師會根據患者病情調整藥物組合,擬定個人化醫療策略。

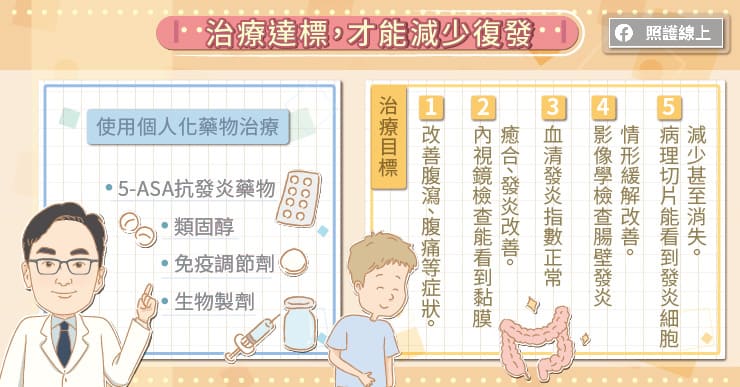

當潰瘍性結腸炎疾病進展到重度,一線治療會使用類固醇,以控制急性發炎情況,礙於副作用較多,如月亮臉、水牛肩、骨質疏鬆、消化性潰瘍、水腫等,因此在治療上不會長期使用,常在降低發炎反應後,改用5-ASA抗發炎藥物、免疫調節劑及生物製劑,以控制病情並減少復發。

鍾承軒醫師特別強調,治療發炎性腸道疾病除了幫助臨床症狀緩解外,從內視鏡下觀察確認黏膜癒合,腸道無發炎無潰瘍,且抽血的發炎指數也需正常,才是控制疾病的終極目標,因有研究發現,近45%症狀緩解的患者,接受內視鏡檢查後,仍看到腸道持續發炎,因此,醫界近年的共識為,除了臨床症狀緩解及黏膜癒合以外,更積極追求取下的黏膜切片中,也要看到發炎細胞減少,甚至消失。

腸道疾病視同慢性病 需長期並有耐心治療

鍾承軒醫師指出,發炎性腸道疾病屬於自體免疫疾病,一旦生活作息不規律、飲食沒有節制,恐導致病情惡化。他診間就曾收治原本控制穩定的發炎性腸道疾病患者,每每工作壓力變大、遇到輪日夜班等作息不正常,病情就每況愈下。

鍾承軒醫師鼓勵患者,將發炎性腸道疾病當成慢性病耐心治療,需搭配規律作息、良好的飲食習慣,切勿自行停藥,特別是年輕患者,誤以為此疾病如腸躁症短期治療即可,或是等到症狀出現再就醫,反而導致疾病反覆復發、腸道千瘡百孔,甚至需緊急手術切除腸道,落得短腸症的窘境。因此,呼籲治療中的病友。應正視疾病、遵循醫囑、積極治療、定期追蹤,做個健康的「腸」勝軍與疾病共存。

原文連結

同場加映:吃多拉多反覆無「腸」 當心發炎性腸道疾病

搜尋附近的診所(掛號、領藥超方便)

加入照護線上粉絲團,健康不漏接!

「炎」之過早!腸出狀況症狀難判斷 醫生:平均需跑6趟才確診

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護 陳亮恭:希望每個人都被接住

連續6年進入美國史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」榜單,並蟬聯國內醫師排名首位,台北關渡醫院院長陳亮恭說,自己始終是為了「解決問題」而做研究,雖受國際肯定,也感受到「排山倒海」的壓力,希望未來能有更多不同體系醫師投入高齡醫學,讓這領域真的蓬勃起來,更能因應台灣人口快速老化的腳步。

2025年11月22日 10:03

30秒可推估骨折風險! 桃園醫院亮相「AI 驅動的智慧醫療革命」

衛福部桃園醫院4日指出,2025年「台灣醫療科技展」即日起至 7 日登場。部立桃園醫院以「AI 驅動的智慧醫療革命」為核心主題,展出多項創新成果,呈現醫院從臨床、管理、護理到教育的全面數位轉型進展。

2025年12月04日 23:55

狂剷60公斤! 她公開「快樂減肥」秘訣:不用餓肚子

你正在為了體重機上那1、2公斤咬牙苦撐嗎?減肥總是卡關或復胖,問題可能不在於意志力,而是大腦的「快樂機制」出問題。網紅歐娜靠著「吃對」而非「少吃」,以驚人的毅力在4年內成功剷肉近60公斤,即便曾因停滯期崩潰大哭,但在營養師團隊協助下突破瓶頸,體態與精神越來越好,讓她更確信不挨餓、快樂瘦才能真的持續。

2025年12月04日 21:32

裸藥錠兩秒判讀、AI生成病歷 台灣醫療科技展推臨床智慧化轉型

2025台灣醫療科技展今(4)日展開為期四天活動,各大醫療體系皆展出最新科技發展,其中因應醫療人力不足、減輕人員負擔,AI輔助成為一大主流亮點。馬偕醫院發表「藥錠AI辨識機」,2秒辨別200顆藥,讓藥師不用為了各種相似的藥品看到眼花;台北榮總導入「AI協助生成病歷」加速臨床智慧化轉型。

2025年12月04日 20:56

小孩咳嗽5天 X光一照「左肺整個白掉了」!醫師爸自責

育兒之路總是充滿挑戰!一定會遇到小孩生病,父母自責又身心俱疲。一名醫師的孩子咳嗽4、5天,還伴隨發燒,被媽媽帶至小兒科診所看診,兒科醫師以聽診器一聽,發現他呼吸聲很奇怪,另一邊甚至連呼吸聲都聽不太到,建議就醫照X光,推測應為嚴重肺炎。結果一檢查「左邊的肺部整個都白掉了」,差點要插管住進加護病房。

2025年12月04日 20:12

減重老是撐不久?「3步驟」帶你瘦得快、不反彈

許多人在減重時最常遇到的困難,就是「三分鐘熱度」,常常照著網路上熱門方法做了幾天,體重沒有明顯變化,就開始懷疑人生,營養師珊珊在粉專「愛健康營養師珊珊」提醒,瘦不下來多半不是不夠努力,而是不知道自己「適合怎麼瘦」。

2025年12月04日 17:47

手機拍照揪「口腔癌」 台大研發AI快篩「20秒判定」準確率達95%

根據衛福部最新死因統計,口腔癌在台灣十大癌症死因排名第六,在男性癌症死因更高居第四名,威脅不容小覷。台大醫院今(4)日在台灣醫療科技展分享最新醫療科技成果,與台灣大學合作耗時6年研發「口腔癌AI快篩」,以手機鏡頭拍攝黏膜影像,最快20秒即能標定高風險病灶,準確率高達95%。

2025年12月04日 17:45

台大結核病接觸者仍在匡列中 衛生局:被傳染終身有10%機率發病

針對台大學生感染結核病,台北市衛生局今表示,須匡列與確診個案共同居住者,以及於可傳染期間單日接觸8小時以上、或累計達 40小時以上者, 目前持續匡列中,並通知接觸者配合參加衛教說明及相關檢查,以降低日後發病風險。

2025年12月04日 17:32

針灸緩解經前劇烈頭痛 研究證實治療8周「每月少痛4天」

30歲的陳小姐是一名上班族,近年每到月經前2天左右,便會開始感覺右側太陽穴有搏動性疼痛,且常痛到需要請假休息,雖曾服用西藥,但效果有限,日前決定接受中醫針灸,並配合使用中藥,不僅偏頭痛發作頻率降低,疼痛強度也減輕,生活品質明顯改善。

2025年12月04日 16:46

日本「中部國際醫療中心」首度來台參展 賴總統感謝力挺台灣

「2025台灣醫療科技展」今(4)日盛大開幕,今年一大亮點為日本中部國際醫療中心理事長山田實紘親自率團來台參展,是台灣醫療科技展創辦9年來第一家參展的日本醫院,賴清德總統也特別觀展,感謝他們以實際行動展現對台灣的支持。「醫療無國界」是山田實紘的核心理念,這次來台特別展示院內三大強項,用最新設備來提高患者治癒率,同時與台灣醫療機構交流。

2025年12月04日 16:10

留言版