作者:照護線上編輯部

人體的動脈遍佈全身,負責將血液送往各個器官。隨著醫學進步,醫師已經可以經由動脈來處理一些過去必須開刀才能夠治療的疾病。台北及花蓮慈濟醫院神經介入診療科主任阮郁修醫師表示,神經介入診療科屬於放射科,可以利用特殊器械順著動脈去處理頸部、腦部與血管相關的問題,例如腦動脈瘤、頸動脈狹窄、動靜脈畸形、動靜脈瘻管、動脈血栓等。

大腦是非常精細的器官,需要充足的血液供應才能夠正常運作,倘若血管發生病變,無論是破裂或阻塞都可能讓患者昏迷,甚至死亡。

爆炸性頭痛!致死率高的腦動脈瘤<

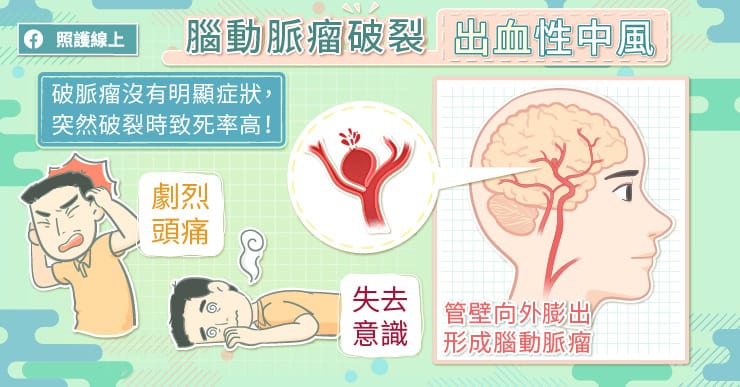

阮郁修醫師解釋,腦動脈瘤是腦部動脈管壁向外膨出的一種腦部疾病,有些是因為先天因素,也有後天導致的,好發於中老年人,以女性居多,男女比例大約是1:2。腦動脈瘤破裂時,會造成出血性中風,讓患者突然感到爆炸性劇烈頭痛,可能導致昏迷,死亡率很高。

大多數腦動脈瘤患者平時沒有明顯症狀,而毫不自覺。阮郁修醫師說,「部分較大的腦動脈瘤,若剛好壓迫到顱神經,可能出現的症狀有:視力模糊、眼皮下垂、還有複視,因為眼球運動受到限制,看東西會有兩個影子。」

發現腦動脈瘤時,醫師會進一步安排血管攝影檢查,這樣才可以完整評估腦動脈瘤的大小、形狀、還有跟周邊血管的關係。阮郁修醫師說明,如果腦動脈瘤超過5mm,通常會建議治療;如果腦動脈瘤小於3mm,會建議追蹤;如果腦動脈瘤介於3-5mm,就看患者的意願。

除了大小之外,腦動脈瘤的形狀也很重要,若呈現不規則形狀,或者動脈瘤表面有突起的小點,這個突起的小點一旦承受壓力就會非常容易破裂。

腦動脈瘤栓塞術,拆彈解危

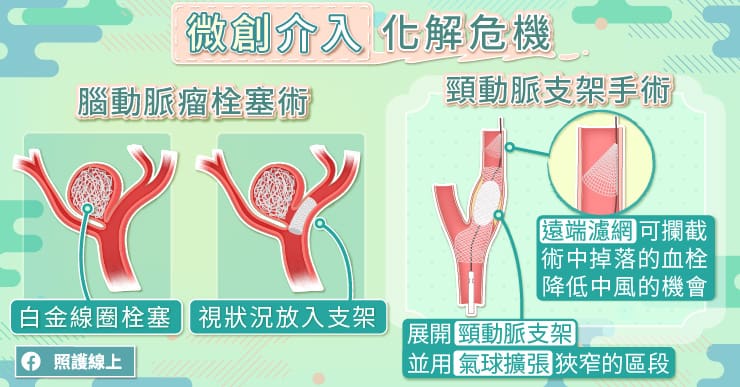

阮郁修醫師解釋,治療腦動脈瘤的方法有幾種,如果腦動脈瘤開口較窄,可以使用「白金線圈栓塞」。如果腦動脈瘤的開口較寬,可使用血管支架來輔助栓塞,把白金線圈牢牢的卡在動脈瘤裡面,而且內皮細胞會漸漸長到血管支架上面,減少流入腦動脈瘤的血液讓復發機率降低。

另一個是「血流導向裝置」,形狀類似支架,這個支架編織的非常密,網孔非常小,能夠導流血液,避免血流進入腦動脈瘤。這些做法都能讓腦動脈瘤裡的血液形成栓塞,而漸漸被吸收掉。

阮郁修醫師回憶,曾經有位28歲的年輕人在早上醒來的時候突然單側手腳無力,而被送到醫院。檢查發現竟然有顆6公分超大的腦動脈瘤。患者沒有其他病史,但是從17歲開始就每天抽兩包菸,已經抽了十幾年。

「6公分的腦動脈瘤實在太大了,我們用了兩根血流導向裝置架接起來,完成了治療。」阮郁修醫師說,「追蹤到現在,動脈瘤縮小很多,他沒有再出現中風的情形,也把菸戒掉了。」

頸動脈狹窄,中風前兆莫輕忽

頸動脈是供應腦部血流的重要動脈,當頸動脈因為粥狀動脈硬化而逐漸狹窄時,供應腦部的血流就會愈來愈少,使腦部灌流不足。阮郁修醫師說明,「頸動脈狹窄的患者大部分是以頭暈、視力模糊、視力減退來表現。有時會出現眼睛黑矇,就是眼睛突然黑掉一片,或出現暫時性的缺血性中風。」

暫時性的缺血性中風(Transient Ischemic Attack,TIA)的症狀包括單側肢體無力、麻木、感覺異常、無法維持平衡、突然說不出話、口齒不清、表情不對稱、突然失明等。若出現這些警訊,務必立刻就醫檢查,千萬不能因為症狀消失就掉以輕心。

醫師會用頸動脈超音波、電腦斷層、核磁共振等影像檢查來評估頸動脈狹窄的程度,必要時還會使用血管攝影。如果頸動脈狹窄較嚴重而影響腦部血流,出現上述的「暫時性的缺血性中風」症狀時,建議就要積極治療,才能降低再次中風的風險。

頸動脈支架,拓寬頸動脈

阮郁修醫師說,利用神經介入處理頸動脈狹窄的作法,是從鼠蹊部的股動脈放入導管,往上延伸到頸動脈。穿過頸動脈狹窄處,確定位置後,便能展開支架。接著醫師會利用氣球擴張,撐開頸動脈狹窄的位置,讓血管恢復暢通。

在操作過程中,血管壁上的斑塊可能會掉落,若順著血液流入腦部將導致中風。為了克服這個問題,可以在導管的遠端展開一個濾網,能讓血流通過,但會攔截掉落的斑塊。待頸動脈支架手術完成後,再收回取出遠端濾網。

貼心小提醒

阮郁修醫師叮嚀,腦動脈瘤、頸動脈狹窄都與血管健康有關,日常保養非常重要。最好要維持健康生活型態,養成規律運動的習慣。如果有高血壓、高血脂、糖尿病,記得按時服藥、好好控制。請務必戒菸、少喝糖飲、少吃加工食品。若出現相關警訊,要及早就醫檢查,把握治療時機!

臉書專頁:拆彈專家-阮郁修醫師

原文連結

同場加映:致命的炸彈 – 主動脈瘤(懶人包)

搜尋附近的診所(掛號、領藥超方便)

加入照護線上粉絲團,健康不漏接!

爆炸性頭痛! 致死率高的腦動脈瘤

推薦閱讀

尾牙桌上10大飲料熱量排行 「2種陷阱茶」不甜也喝下15包糖

尾牙季來臨,民眾大小聚會不斷,不少人擔心攝取過多熱量、暢飲酒水,讓體重直線飆升,長出一個啤酒肚,歲末年終之際,營養師李婉萍就提醒,餐桌上除了美食,搭配的飲料可能也是過年發胖的真凶,「聚餐飲料有多甜?原來你根本在喝糖!」

2026年01月28日 01:50

夾青菜=喝油!滷味攤「內行人3吃法」曝:選滑不選皺

「滷味」是不少人的正餐、宵夜選擇,但你以為狂夾青菜就健康嗎?小心反而吃下一肚子油!營養師曾建銘指出,許多葉菜類下水後,瞬間把湯汁浮油全吸進葉子裡。他強調,挑食關鍵不在卡路里,而是要看食材的物理結構,並傳授3招內行人才知道的挑選心法,首要原則就是「選滑不選皺」,避開那些長得太吸油的地雷食材。

2026年01月27日 21:05

以為胃痛!他吃藥1個月沒效 醫一掃「9cm巨瘤」隨時會爆

許多人一出現上腹痛,直覺反應就是「胃不舒服」,以為吃點藥就會好,但這可能是身體發出的求救訊號!胃腸肝膽專科醫師陳保中近日分享,一名80歲老伯上腹痛了整整一個多月,原以為是胃病,怎料進一步檢查,竟在肝臟發現一顆9公分巨瘤,影像看起來高度懷疑是肝癌,且隨時有破裂風險,當下不敢耽誤,緊急轉送急診救治。

2026年01月27日 20:12

Selina拍片悼「再生爸爸」 八仙病友憶莊秀樹:沒他我不會變好

「他沒有安慰我任何一句話,可是我在他身上得到最大的安慰,因為他告訴我『我會變好』。」林口長庚燒燙傷中心前主任莊秀樹去年12月過世,八仙塵爆傷友夏文玲今(27)日在追思會淚憶莊醫師,他嚴厲、會罵人的「威名」在傷友之間流傳,但他用治療方案與結果,給予傷友最實際的支持,「那段時間如果沒有莊醫師,也許我們現在不會這麼好。」

2026年01月27日 20:05

金門醫院完成首例高齡肺癌單孔微創手術 在地治療寫新頁

金門醫療再傳突破。衛福部金門醫院近日成功替一名高齡女性完成高難度「單孔微創胸腔鏡肺葉切除手術」,從診斷、手術到術後恢復全程在地完成,免除空中轉診風險,也展現在地肺癌治療量能的關鍵進展。

2026年01月27日 18:37

高雄資源回收廠大火原因曝!竟是切割作業釀禍 最重開罰500萬

高雄市環保局透過AI雲端智慧監測系統,於今(27)日14時許發現大寮區內坑路方向出現黑煙,立即派員前往稽查。經查,行為人陳姓男子從事廢輪胎及鐵管回收拆解作業,於切割過程中不慎引燃廢輪胎引發火警,火勢進一步波及鄰近資源回收場。

2026年01月27日 17:18

高二妹天天滑短影音「2年飆800度」 眼球像「過度吹大的氣球」

台中高二生「小妃」因眼睛常感到痠澀、有異物感,偶爾會看到閃光前來就醫,她坦承每天花3到4小時瀏覽喜愛歌手短影音,結果兩年內度數飆升至800度;另名28歲業務員也因晚上常看短影音直到入睡,經檢查已經有假性老花前兆,醫師提醒,「短片視覺症候群」有增加趨勢,務必遵守護眼原則以免後悔終生。

2026年01月27日 16:20

流感增14重症、5死「4年來最晚入流行」 羅一鈞揭疫情反常原因

流感疫情緩慢升溫,根據疾管署統計,上周新增14例流感重症,另有5例死亡;單周類流感門急診就診達11萬人次,疫情尚未進入流行。疾管署長羅一鈞表示,上周就診為4年同期最低,疫情也是4年同期最晚進入流行,原因可能與近期H3N2變種K分支占比下降有關,春節前是否會進入流行還要觀察,流行高峰就診也下修到12萬人次。

2026年01月27日 16:10

石二鍋貢丸標示豬肉卻「檢出雞成分」 大翔鐵板燒牛肉混豬肉

台北市衛生局今公布「114年度肉加工品動物成分鑑別抽驗結果」,總計2件產品不符合規定,其中石二鍋台北安居店的「芋香貢丸」標示豬肉,但檢出雞成分;另外,大翔鐵板燒的特製牛肉片標示牛肉,但檢出豬成分,由於來源廠商均屬外縣市,北市衛生局已移請當地衛生局辦理。

2026年01月27日 15:25

立百病毒「R0值極低」難流行 疾管署請台大研議診治指引

印度爆發立百病毒疫情引發各國關注。疾管署長羅一鈞今(27)日分析,立百病毒R0(基本傳染數)低,造成流行風險低,目前為止尚無輸出到其他非流行國家的病例,疫情都是局限在小區域。不過由於立百病毒感染症尚無核准治療藥物與疫苗,加上致死率最高達75%,除發布醫界通函示警醫師,已請台大醫院負責研議國內立百病毒的診治指引。

2026年01月27日 15:23

留言版