▲冰敷、熱敷搞清楚。(圖/照護線上)

作者:照護線上

「今天好冷,手腳都好僵硬,痛啊!」李先生縮在沙發上抱怨。

李太太戴著毛帽,脖子圍得密不透風,說:「你要不要去泡個熱水澡,把自己弄得溫溫熱熱的,僵硬的關節好像會舒緩點!」

除了運動、工作造成的傷害之外,長期的姿勢不良,像是在電腦前工作一整天,或常常低頭使用手機,都可能造成肩頸痠痛。放假整理花圃或過年前大掃除,則會帶來肌肉疲憊緊繃感。年紀大了後,也難免會有退化性關節炎,容易覺得背部、膝蓋關節和肌肉都很僵硬,甚至痠痛。

如果不想這麼快就吞下一顆止痛藥,你可以先試試熱敷或冰敷。至於什麼時候該熱敷,什麼時候該冰敷,一定要先搞清楚。

熱敷、冰敷搞清楚

當我們皮膚接觸到熱,血管會擴張,刺激血液循環到此處,因此熱敷能夠幫助提高組織延展性,敷著敷著,繃緊的肌肉好像放鬆了點,熱敷能減少關節的僵硬感,並能提高組織修復力。熱也能改變我們對痛覺的感受,讓我們轉移注意力,覺得沒那麼痛。

至於冰敷,相反地,冰敷會讓血管收縮,這一區塊的感覺變得麻木,我們就比較不會痛,同時可以減少發炎程度、減少腫脹。因此當你是受傷的當下,像是下樓梯時突然扭到腳,冰敷就是個好選擇,可以減少一些突然的疼痛感,並減少局部發炎程度。

哪些時候熱敷會有幫助呢?

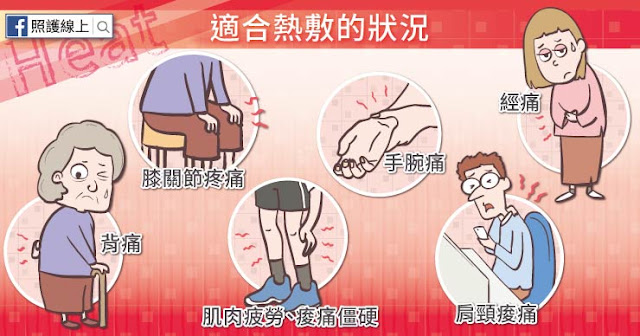

熱敷的運用很廣泛,大致可以分成幾類:

1. 運動、工作、姿勢不良導致的肌肉疲勞、痠痛僵硬。

2. 關節炎造成特定部位的僵硬、疼痛,例如退化性關節炎、背痛、手腕痛、頸部僵硬常常脖子痛等。

3. 多處疼痛,例如纖維肌痛症、類風濕性關節炎。

4. 女性月經來時常有下腹痛的困擾,熱敷下腹部也能有所改善。

當天氣太冷,日夜溫差大,也可以考慮在活動前先熱敷個十五分鐘,增加局部的血液循環,讓關節或肌肉比較有彈性。熱敷不僅有助於舒緩肌肉不適,也能達到居家保養保暖、幫助身心放鬆喔!

哪些時候不適合熱敷呢?

萬一你是突然感到關節疼痛,早上一起床發現:「哇!大拇指腫起來了!」可能是昨日的大餐讓痛風關節炎突然發作,這種就不適合熱敷,急性的關節炎發作要用冰敷。

如果你是剛受傷,不管是運動時扭到,或是剛提了重物、抱了小孩而覺得手很痠,可以在前一兩天先嘗試冰敷,減少局部的組織腫脹發炎,過兩三天還不舒服時再用熱敷加快局部組織修復的速度。

如果你是剛受傷,不管是運動時扭到,或是剛提了重物、抱了小孩而覺得手很痠,可以在前一兩天先嘗試冰敷,減少局部的組織腫脹發炎,過兩三天還不舒服時再用熱敷加快局部組織修復的速度。

女性在懷孕的時候若做熱敷,要小心血管過度擴張而不舒服。本身血液循環不好或有心血管疾病的話,使用熱敷也要小心。像是坐在浴缸裡泡熱水澡,或是去泡溫泉,對原本就血壓高或有心血管疾病的人會是種挑戰,有時引發暈眩,甚至導致危險。所以有心血管疾病的人最好考慮局部熱敷即可,不要一次大範圍的熱敷。

糖尿病患者的血糖高會導致神經病變,對溫度感覺較遲鈍,自行準備熱毛巾、泡澡、泡溫泉都容易因為感覺遲鈍而燙傷皮膚。可以考慮使用具有溫度控制、定時裝置的熱敷器材,並按照說明操作產品,才不至於破壞皮膚。中風、感覺異常的患者若想熱敷,務必要向專業醫護人員諮詢。

熱敷、冷敷,你都該注意!

冰敷或熱敷時,首當其衝的是我們的皮膚,所以都能搞得太冰或太熱以免破壞皮膚,並要確定皮膚沒有傷口、潰瘍、感染等問題才開始敷。如果你是自己用毛巾泡在熱水裡再拿起來敷,記得熱毛巾外要再包個毛巾,免得皮膚受傷。如果是臨時從冰箱冷凍庫拿出一罐冰飲料來當冰敷的材料,記得也要再套個枕頭套或包個毛巾,再放到患處,不要用太冰或太熱的毛巾、罐子直接接觸皮膚。

使用暖暖包、熱水瓶熱敷經常遭遇幾個問題,例如熱度分布不均、接觸面積較小不易貼合身形、而且難以掌握溫度。使用具有溫度控制、定時裝置、貼合身形的熱敷墊應較能舒緩也會比較安全。

在熱敷或冰敷的時候一定要密切觀察皮膚狀況,如果看到熱敷或冰敷的地方開始起了水泡,愈來愈腫,或有皮膚突起成一小塊一小塊的樣子,甚至皮膚變紫紅色,或有小小的出血點,就不適合再繼續熱敷或冰敷了。我們的目的是要舒緩疼痛,千萬不要意外造成燙傷或凍傷。

無論你是熱敷或冰敷,記得不要因為覺得好舒服,就一直敷、一直敷,甚至呼呼大睡,這樣會讓局部組織承受太久的熱或是冰。最好替自己設定鬧鐘,或是使用具有自動斷電裝置的器材,以確保安全。

另外一個值得提醒的是,「熱敷墊」屬於醫療器材,購買時務必留意產品包裝上的「醫療器材許可證」,並且要詳讀產品使用說明書,才能夠正確使用。

搜尋附近的診所:骨科、復健科 (免費註冊,掛號、領藥超方便!)

超過68萬人追蹤,值得信賴的照護線上!

留言版