作者:照護線上編輯部

高血脂症對人體造成最主要的影響就是「動脈硬化」,動脈硬化若發生在腦部會造成腦中風、發生在心臟會造成心肌梗塞、發生在四肢則會造成周邊動脈阻塞,所以,高血脂症的影響觸及全身器官,應是需要被關注的全民健康議題!

雙和醫院心臟內科邱淳志醫師表示,許多高血脂症患者在自行停藥後,原本已控制的膽固醇就可能會再次回升,而當膽固醇超標時,將造成體內的血管慢性發炎,容易形成血管內的血栓,進而增加急性腦中風或是心肌梗塞的機會,所以不建議隨意自行停藥。而有些高血脂患者則希望透過改變生活型態、適度運動,來降低膽固醇指數,然而此方法並非適用所有人,若經由非藥物的方式仍無法有效控制膽固醇數值時,應透過藥物治療,且高血脂症亦屬慢性病的一種,應該遵從醫囑規則服藥控制,停藥前應該先與醫師討論為宜。

何謂壞膽固醇-低密度膽固醇LDL?

邱淳志醫師解釋道,低密度膽固醇屬於膽固醇的一種,低密度膽固醇的作用主要是把膽固醇從肝臟運到全身細胞之中運用。

當低密度膽固醇過高時,就有點類似垃圾車,把這些過剩的膽固醇全部運送到血管壁堆積,造成血管狹窄。垃圾車對身體來說是必要的,但是如果數量過多的時候,血管會被塞入過多的膽固醇造成動脈硬化影響血管健康。

根據許多跨國的研究結果,對心肌梗塞或中風等高危險群而言,若能把血中低密度膽固醇降得比較低,便能降低未來復發的機率。後來更進一步發現,針對之前沒有發病過的高危險族群,若能降低血中的低密度膽固醇數值,未來發生心肌梗塞與中風的機會也會降低。

所以,根據實證醫學的觀點,當我們能控制低密度膽固醇不超標,可以減少心肌梗塞或中風的機會。至於數值要控制到多低,根據每人狀況不同,標準會因人而異。若為一般高血壓或糖尿病沒有其他風險因子的病人,希望低密度膽固醇控制低於130 mg/dl;如果曾經中風、罹患慢性腎臟病的患者,根據2017台灣高風險病人血脂異常臨床治療指引的建議是降到低於100 mg/dl;如果曾經發生過心肌梗塞或是心臟血管有阻塞的患者,目前根據2017台灣高風險病人血脂異常臨床治療指引的建議是把低密度膽固醇降到低於70 mg/dl。

最新2019年歐洲心臟學會發布的高血脂症治療指引,將某些極度高風險的病人壞膽固醇建議值由原先的70mg/dL下修至55mg/dL,顯示膽固醇數值降低的重要性。

如何控制壞膽固醇?

面對膽固醇過高,治療方式分為「非藥物」及「藥物」兩種方式。

「非藥物的方式就是飲食均衡、規律運動、維持理想體重等健康的生活行態,讓低密度膽固醇下降。」邱淳志醫師表示,「藥物治療是使用口服藥,這類的藥物主要是在肝臟促進低密度膽固醇的代謝。服用口服藥的時候,有些人會出現肌肉痠痛的狀況。」

怎麼辦?我每天都有規則服藥,為什麼壞膽固醇還是降不下來?

治療過程中,部分患者可能會遇到每天都有規則服藥,飲食也很節制,但是壞膽固醇還是居高不下的狀況。邱淳志醫師說明道,因為每個人體內膽固醇代謝的狀況不太一樣,除了飲食攝取之外,另一部分的膽固醇是由身體製造的,當合併有其他代謝疾病,像是糖尿病、甲狀腺問題、腎臟功能不好,這些患者體內血液中低密度膽固醇的濃度就會很高。還有一部分患者是與遺傳有關,家族成員都有膽固醇偏高狀況,即使規則用藥,膽固醇指數仍不容易降下來。這時就要考慮增加口服藥物劑量或合併使用新型降血脂藥物PCSK9抑制劑針劑治療,以及改變生活型態、增加運動量、調整飲食,才有機會進一步降低膽固醇指數。

若於一年內曾發生過心肌梗塞或中風的患者,就屬於「高危險族群」,我們需要更積極地降低患者的膽固醇,以避免復發,所以可以考慮使用PCSK9抑制劑針劑合併治療或單獨治療來幫助降低膽固醇。高危險族群最好趕緊把壞膽固醇降到低於70 mg/dl以下,才算達標。若患者罹有心血管疾病合併糖尿病,根據2017台灣高風險病人血脂異常臨床治療指引,可以考慮把壞膽固醇降低到55 mg/dl以下。

邱淳志醫師表示,PCSK9抑制劑針劑的作用是幫助血液中的壞膽固醇回收到細胞內,不再於血管中遊走,能有效降低血液中低密度膽固醇的數值,無論原本是否有服用降血脂藥,針劑的使用可以讓壞膽固醇濃度降低50%以上,最高可達到60%左右的降幅,幫助患者達到治療目標。

針對PCSK9抑制劑針劑臨床使用,一般會建議合併口服藥物,口服藥的劑量有機會可以減少。有些對口服藥物過敏或無法忍受副作用的病人,才會單純使用針劑來降低血脂。針劑目前主要作為口服藥物的輔助,加強治療效果。和傳統口服藥物比較,針劑較少產生肌肉痠痛、肝臟功能受損等副作用。

哪些人為高血脂症的高危險族群?是否有家族遺傳可能性?

邱淳志醫師指出,高血脂的高危險族群包括糖尿病、甲狀腺功能異常、慢性腎臟病等病患。有些高血脂症有家族遺傳的可能性,很多高血脂症的病人,可能家族裡成員的膽固醇都有偏高的狀況;比較嚴重的狀況像同合子家族性高膽固醇血症(Homozygous FH,HoFH)相當罕見,目前為政府公告之罕見疾病,患者的膽固醇濃度是一般人的4-6倍,低密度膽固醇可能高達500-1200 mg/dL,會大量增加動脈粥狀硬化及心血管疾病的風險。

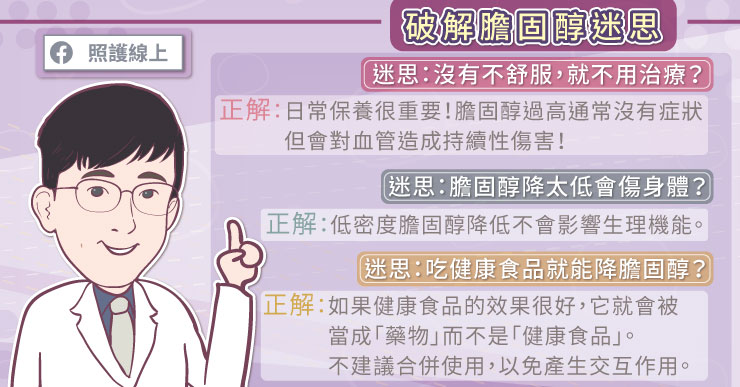

關於高血脂症常見的四大錯誤迷思

迷思一:血脂高,但身體沒有不舒服,就可以不接受治療或者停藥?

做完健康檢查,病友看到血脂指數的紅字,可能會想說:「我又沒有不舒服,應該沒關係吧!」這樣的觀念其實是有危險的,因為高血脂是影響全身的慢性疾病,長期高血脂會影響血管的健康,引發動脈硬化,導致腦部,心臟以及其他器官的傷害。

因此,即使病友們覺得目前自己沒有不舒服,還是得考慮治療。降低膽固醇是一個長期保護血管的方式,最好要和醫師合作以生活型態調整加上藥物積極的達到治療目標,而不是不管它,在身體埋下未來健康的未爆彈。

邱淳志醫師提醒道,心血管疾病有年輕化的趨勢,並不會因為年輕就不會生病,所以要及早治療這些危險因子,預防才是最好的治療。

迷思二:膽固醇降太低,會不會有副作用?

根據目前最新的臨床研究,某些壞膽固醇降得很低的患者,並沒有發生什麼特別的副作用。同時,根據英國倫敦帝國學院的研究發現,將病人的膽固醇降到跟新生兒的水平一樣時可以降低約1/3的心臟病發作,中風及其他致死性心臟病的風險。

另外有些先天遺傳基因缺陷的人,體內缺乏一種蛋白質PCSK9(Proprotein convertase subilisin/kexin type 9),PCSK9與膽固醇的代謝有關。天生缺乏PCSK9的人,血中的膽固醇維持在很低的濃度,和一般人比較,這些膽固醇偏低的人未來發生心血管疾病的機會低很多,且他們並沒有因為膽固醇偏低造成內分泌的問題,一樣能結婚生子,並不會因為膽固醇過低就影響身體的機能。因為我們所謂的膽固醇降低,其實是血液中的膽固醇降低,不代表身體裡面不存在膽固醇,只是膽固醇被移到細胞裡運用,而不是留在血管中造成動脈硬化。

迷思三:美國修改飲食建議,不限制蛋黃的攝取,所以就能肆無忌憚地吃?

修改飲食建議不代表「吃東西就可以肆無忌憚」。邱淳志醫師進一步說明,體內膽固醇一部分來自飲食攝取,大部分是身體裡面自己合成。雖然日常飲食不是影響血中膽固醇最主要的因素,但假如吃了太多對健康有不良影響的食物,像是反式脂肪、紅肉、高溫油炸及燒烤的食物等等,不僅會影響膽固醇數值,像是血糖上升和其他的食品添加物也會增加其他疾病發生的危險。所以,別以為美國不限制蛋黃攝取後,飲食上就能不受限制地一直吃,平時還是要依照國民健康署的每日飲食指南的建議均衡攝取六大類食物,以原型食物為主,避免過度加工的食品。

迷思四:膽固醇過高可以單靠飲食、運動,以及吃健康食品來控制?

很多病友在調整生活型態、吃健康食品之後,會發現膽固醇下降幅度仍有限。畢竟如果健康食品的降脂效果很好,它就會被當成「藥物」而不是「健康食品」。如經生活型態調整後膽固醇控制如未能達標,最好還是要根據醫師建議,適時服用藥物來改善自己的血脂狀況。

患者常詢問的「紅麴」,因紅麴菌素的結構類似他汀類藥物,通常不建議與降血脂藥物合併使用,以免產生交互作用及增加肌肉痠痛與無力等副作用的風險。

邱淳志醫師提醒,服用健康食品要特別留意,應先和醫師溝通和了解,以免花了錢,沒有促進健康,反而增加非預期的副作用,得不償失。

原文連結

同場加映:吃對很重要!飽和脂肪與壞膽固醇

搜尋附近的診所(掛號、領藥超方便)

加入照護線上粉絲團,健康不漏接!

關心膽固醇 迷思要破解!

推薦閱讀

兩口肉換成毛豆 醫:全死因風險直接降10%

減重醫師蕭捷健分享,去熱炒店別再退掉那盤毛豆,只要兩口肉換成毛豆,全死因風險直接降10%,「只需要讓3%的維修工混進去,你的細胞工廠就會從隨時要爆炸,升級成台積電等級。」

2026年01月29日 07:28

別亂減肥!1族群微胖更長壽 營養師:BMI<22「一場感冒就倒下」

看到長輩變瘦別急著開心!營養師曾建銘示警,這對65歲以上長者來說,往往是身體崩盤前兆。有研究指出,BMI介於24~27的「微胖」長輩,擁有足夠身體庫存對抗疾病,死亡率最低;而BMI小於22的偏瘦長輩,往往一場感冒就倒下。他提醒,若發現長輩轉不開瓶蓋或小腿變細,都是肌少症的危險訊號。

2026年01月28日 21:24

網喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮 醫警告3種人別試:下面恐鎖死

近期社群平台Threads上熱議抗過敏藥物中的元老級角色「希普利敏」,有網友分享實測喝了10c.c.後直接「昏睡到天亮」,引起一票家長討論。儘管效果看似驚人,但泌尿科醫師蘇信豪急忙示警,這罐「魔法藥水」雖然能讓人很好睡,但小心也會對泌尿系統帶來「尿不出來」的強烈衝擊,嚴重甚至得掛急診插尿管。

2026年01月28日 20:29

一天刷3次牙!女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸 元凶找到了

一名高階女主管對口腔清潔極其講究,每天刷牙三次、使用舌苔刷,且經牙醫確認無牙周病或蛀牙,但口腔內仍揮之不去一股「煮熟高麗菜」的異味。營養功能醫學專家劉博仁醫師指出,這種情況很可能是「小腸菌群過度增生(SIBO)」,異味是從肺部排出,單靠刷牙根本無法解決。

2026年01月28日 20:05

「黃便上面蓋點血!」30歲男當痔瘡 醫嘆:不到1年就走了

年輕就是本錢,但千萬別忽視身體發出的警訊!肝膽腸胃專科醫師吳文傑分享,一名年僅30歲的男子,連續3、4年偶爾排出血便,卻因相信網路資訊自認是痔瘡,直到近半年出血頻繁且伴隨左腹部疼痛才就醫。經過大腸鏡一照,發現腸道已塞住,確診大腸癌第4期,且癌細胞已轉移,雖經治療,但患者仍不幸在不到一年內病逝。

2026年01月28日 19:32

他鼾聲變大、暴肥「睡眠缺氧」作祟 醫示警:冬天猝死風險倍增

50歲周先生近年變得鼾聲如雷,白天總是精神委靡,體重上升10公斤,高血壓也難以控制,就醫檢查才知是「重度睡眠呼吸中止症」。醫師指出,長期打呼造成睡眠中反覆缺氧,迫使血管收縮、血壓飆升,埋下心血管疾病的未爆彈,尤其冬季氣溫下降,患者因夜間嚴重缺氧誘發心肌梗塞、腦中風甚至猝死的風險,較一般人高出數倍。

2026年01月28日 17:40

童罹罕病「痰像口香糖」恐窒息 醫籲「囊性纖維化」納新生兒篩檢

罕病「囊性纖維化」患者須持續排痰,以免硬化的痰堵塞氣道危及性命,但台灣多年來針對此症的醫療資源匱乏,醫師與病人家庭長年「自力救濟」,不僅要自費購買救命抗生素,重要醫材「拍痰背心」也得自行到拍賣網站搶購;醫師說,期許更多資源挹注,例如將此症納入新生兒篩檢,才能及早治療、改善困境。

2026年01月28日 16:08

苗栗80年麵店闆娘「險猝死飛機上」 醫驚:血管塞成石頭

苗栗三義知名80年老字號美食麵店驚傳老闆娘心臟不適,險些命喪黃泉。現年72歲的老闆娘短短一週內頻繁出現劇烈胸痛、冒冷汗,甚至連爬一層樓都氣喘吁吁。原定還要出國到越南的她,經緊急就醫檢查後,醫師驚見其心臟血管已嚴重鈣化「塞成石頭」,火速安排住院,若當時堅持登機,極可能在飛機上猝死。

2026年01月28日 14:19

從小靠灌腸才大便!4歲妹確診「巨結腸症」 醫示警:常被誤認

「她從出生開始,上廁所就沒有順利過。」談起孩子的狀況,4歲女童小芳的媽媽語氣中仍藏不住心疼。這名小妹妹自嬰兒時期起便長期便秘、排便困難,腹脹幾乎成了日常,家人多年來找不到真正原因,直到近日轉院求助新營醫院小兒科醫師張經旼,確診「巨結腸症」才解開困擾全家的謎團。

2026年01月28日 12:39

留言版