作者:照護線上編輯部

「那是一位五十多歲的男士,因為晚上要起床解尿好幾次而導致失眠,白天上班也常跑廁所,所以來泌尿科檢查。」衛生福利部雙和醫院泌尿科高偉棠醫師表示,「檢查後確認有良性攝護腺肥大,於是便開始服藥。」

患者服藥之後,解尿的症狀有改善,但是藥物的副作用卻讓他很困擾。高偉棠醫師說,患者突然從坐姿要站起來的時候,容易頭昏眼花,而且性生活時因沒有射精,而被懷疑是在外面亂搞,讓他百口莫辯。雖然改善了排尿,卻影響了性生活,使他更難勃起,痛不欲生。

經過討論後,患者決定接受微創攝護腺拉開術,利用細小的植入物拉開攝護腺。高偉棠醫師說,術後患者便能順利解尿,很快就可以上班,不用費心解釋請假手術的原因。隨著性生活漸漸恢復,讓患者相當開心。

良性攝護腺肥大的常見症狀包括尿液流速變慢、排尿的力道沒有年輕時那麼有力、尿到一半會中斷,無法一次將膀胱排空,需分多次排尿。高偉棠醫師說,患者排尿時需要藉助腹肌的力量將尿液排出,排尿後仍有尿液滴滴答答,內褲可能被沾濕。患者會越來越頻尿,夜尿的情況會加重,而且一感到尿意就很急迫,行動不便者可能會來不及而尿失禁。

以往認為60歲以上才會發生,但近年來由於飲食習慣改變、營養過剩等因素,50多歲的男性就可能出現相關症狀。因此,中年男性要留意身體狀況的改變,及早發現並治療。

如果不治療良性攝護腺肥大,膀胱功能會漸漸受到影響。高偉棠醫師說,因為膀胱會持續用力收縮,試圖將尿液排出,將導致膀胱過度敏感及焦躁。如果長期未改善,膀胱最終會過度疲勞、無法收縮,導致膀胱失能的狀態。即使日後治療攝護腺肥大,但膀胱功能已經受損,難以恢復正常收縮能力。嚴重時會演變成神經性膀胱,膀胱完全喪失收縮力,無法自主排尿,是相當危險的狀況。

「就像車子卡在泥濘中,如果讓引擎持續高速運轉,最終引擎就會報銷。」高偉棠醫師說。因此,良性攝護腺肥大需要及早治療,以避免對膀胱造成無法挽回的損害。」

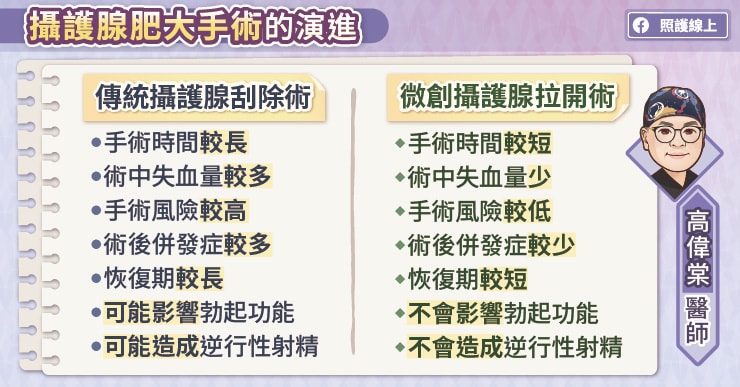

在過去,針對良性攝護腺肥大的治療大多會先考慮藥物治療,直到藥物已無法改善症狀,或是患者無法忍受藥物副作用後,才考慮手術治療。高偉棠醫師說,主要原因是傳統攝護腺刮除手術屬於較大的手術,手術時間較長、失血量較多、風險較高、併發症較多,而且術後可能造成逆行性射精或影響勃起功能。

近年來,微創攝護腺拉開術的發展,有助於改變良性攝護腺肥大的治療觀念。高偉棠醫師說,因為微創攝護腺拉開術的手術時間較短、手術風險較低、不會破壞攝護腺、不會影響勃起功能,所以只要出現攝護腺肥大的症狀,就可以考慮早期介入治療。

對患者而言,及早接受微創治療能夠避免一些藥物的副作用。高偉棠醫師說,目前用於良性攝護腺肥大的藥物主要有兩種,一種叫甲型阻斷劑,能讓攝護腺周邊的肌肉放鬆,缺點是會造成血壓下降、頭暈;另一種是5α還原酶的抑制劑,能夠抑制男性荷爾蒙,讓攝護腺萎縮,而患者可能出現性慾下降、性功能下降的狀況。

「有些患者是犧牲性生活,來改善攝護腺肥大的症狀。」高偉棠醫師說。「所以微創治療的好處就是減少藥物帶來的副作用,而且中老年人經常服用多種慢性病的藥物,如果能夠減少攝護腺肥大的藥物,也可避免藥物出現交互作用。」

傳統攝護腺刮除術會對組織造成較大的破壞,術中失血量較多、術後可能遭遇出血、疼痛、漏尿的狀況,恢復期比較長。高偉棠醫師說,無論是使用刮除手術或雷射,術後都有逆行性射精的狀況,而且約有10%至20%患者的勃起功能會受到影響。

微創攝護腺拉開術是藉由內視鏡進入尿道,然後利用至少4條細小的束帶將攝護腺向外拉開。高偉棠醫師說,因為不會破壞攝護腺,手術時間較短,術中幾乎不會流血,術後有立即性的改善。患者能夠很快恢復工作,且不會有逆行性射精的問題,不會影響原有的性功能。

貼心小提醒

微創攝護腺拉開術的發展,讓良性攝護腺肥大患者多了另一項選擇。高偉棠醫師說,藥物治療效果不佳、無法忍受藥物副作用、不願意長期服藥、想要保留性功能、無法承受傳統手術風險的患者都可以將微創攝護腺拉開術納入考量。患者要與專科醫師詳細討論,根據攝護腺的大小與形狀,選擇合適的治療方式!

留言版