圖文/傅家慶

2019年的第四個上班日,雙和醫院急診室收到一份國際包裹,署名要給「急診室所有人」。櫃檯護理師收到包裹後轉給護理長,護理長有點擔心,不知內容物為何?而當她打開包裹後,發現是從韓國帶來的「洋蔥」。

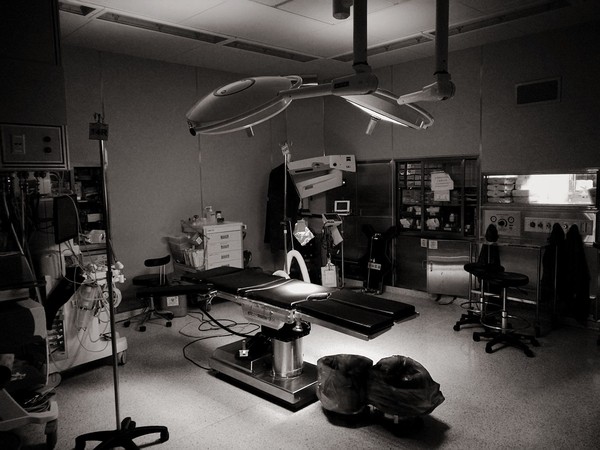

▲ 雙和醫院第十四號手術室的手術台,多少生命曾在這裡來來去去,我竟能成為最幸運的那個。(圖/傅家慶)

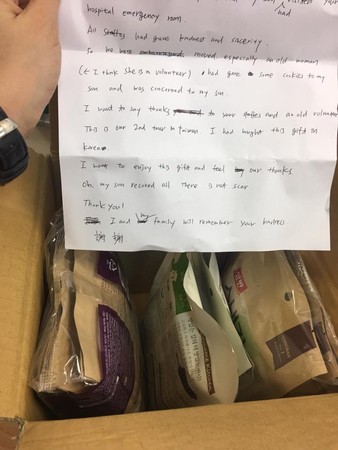

▲ 雙和醫院收到一份韓國旅客寄來的包裹,裡頭是從韓國特意帶來的海苔,感謝醫護人員。(圖/雙和醫院急診室提供)

兩年前的跨年日,2016年的12月31日,上午約九點到十點之間,一位隨家人來台旅遊的韓籍男童,因為在旅店吃拉麵,不慎被湯汁燙傷左腳和手指。男童家人立刻叫了計程車送往雙和醫院急診室,雙和醫院啟動燙傷救治程序,完成醫治,病人也出院回國了。

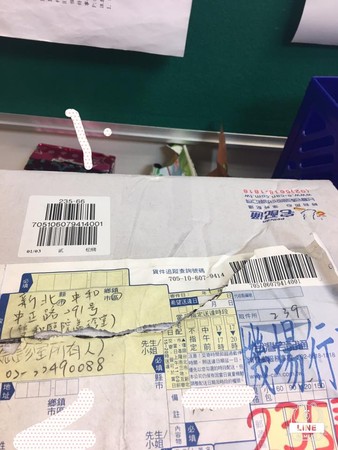

▲ 包裹外觀可以看出從機場寄來,這位韓國旅客是特別離台前寄出,讓雙和醫院醫護人員分外感動。(圖/雙和醫院急診室提供)

整整兩年後,這個家庭再次來台跨年旅遊,特意帶了幾包韓國海苔,在離開台灣前,從松山機場寄到雙和醫院,放了一封親筆的英文信,說出這段醫護人員早已遺忘的「小事」。

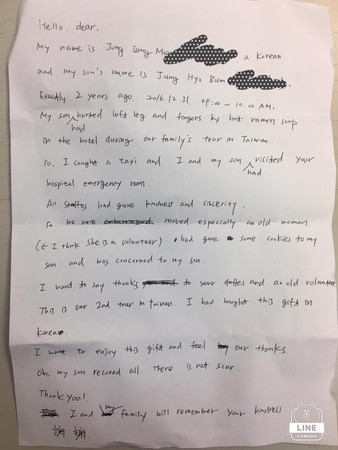

▲ 韓國旅客以親筆英文信說明兩年前,兒子被雙和醫院急救的過程和謝意。(圖/雙和醫院急診室提供)

信中提到雙和醫院急診室的「所有人都以善意和真誠對待我們,尤其有位婦人,應為志工,還給我兒子一份餅乾安撫關心他。我要對你們和那位志工說聲感謝。這是我們第二次來台旅遊,特意從韓國買這份禮物,希望你們感受到我們的謝意。喔,對了,我兒子復原得很好,沒有留下疤痕。謝謝你們。我和我的家人們會記得你們對我們的好。

雙和醫院急診室的同仁們表示,其實已經忘記這個案例,然而,病人的感恩之心,是肯定我們這份工作的價值,讓我們知道我們認為沒什麼的,可能都是別人心中的大事情。對於過了兩年病人都還記得,還特意準備禮物帶來台灣,臨上飛機前寄給大家,真是歲末年終的暖暖包。

▲ 同樣曾被雙和醫院搶救回來的我,前年也親自到急診室感謝林正欣醫師和急診護理師們奮力救我。(圖/傅家慶)

僅只例行公事中的平凡「小事」卻能得到落實,這就是最不平凡的事,也是我最尊敬的。因此,即使只是如常開車的公車司機,如常招呼的店員,對於那些落實服務精神的人,我不只欣賞他的態度,更會找機會落實感謝,盡我所能寫信予以表揚,請該單位務必嘉獎這些基層員工,他們都是單位的資產。

▲ 這是前年感謝雙和醫院加護病房1A區的護理師們,當時正哭過一場才終於說出感謝的話。(圖/傅家慶)

還有這位韓國旅客為了感恩的「刻意」舉動,更是非常觸動我。因為我自己也是在2017年在中和經歷嚴重車禍,股動脈斷裂,失血過多,呈現「到院前死亡」,被送進雙和醫院急診室搶救後奇蹟存活下來。我非常理解不管是「大事」或「小事」,在人遭逢急難時,不管最終結果如何,別人當下的善意即使只是照常,都是最溫暖的。然而,不能因為別人只是「照常」就視之為理所當然,「刻意」的感謝只是受人恩澤的最基本回饋方式。

雙和醫院的這則小故事,讓我再次回想起自己被送進同一個急診室時候的樣子。後來看到消防員拍的影片,那個已經失血過多而昏迷,呈現「白眼翻翻」的自己。雙和醫院的急診室,我後來回醫院復健時曾經不敢正眼直視,直到後來終能鼓起勇氣走進去,跟救過我的醫護人員親自致謝,自己也走過一大段心理復健的路程。

▲ 前年回到雙和醫院,感謝幫我動手術的雙和醫院心臟外科主任林正欣。林主任是臨危受命,從別的手術室趕來幫我縫合斷裂的股動脈血管。(圖/傅家慶)

歲末年終之際,再次藉由此文感謝曾經將我從死亡邊緣拉回來的義消張慶龍先生、中和消防隊張加靖與李文龍隊員、雙和醫院李飛鵬前院長、程毅君副院長暨麻醉科主任、為我手術的心臟外科主任林正欣醫師、心臟外科柯玉誠醫師、急診值班醫師許力云、某位不肯說自己是誰的急診醫師,以及急診到開刀房,再到加護病房和8A普通病房的護理師們。

▲ 雙和醫院心臟外科醫師柯玉誠,是我的主治醫師,我非常感謝他和林正欣主任決定賭一把,以他們的專業帶著醫療團隊將我斷裂的股動脈縫合回來,賜我重生。(圖/傅家慶)

謝謝各位,犧牲自己,日夜輪班,做為我們社會安全的防線。從我能到院前死亡還被一群人救回,更凸顯的是,救護環節,缺一不可。正因人生無常,所以保障軍警消醫護人員的工時與工質,是保障我們自己身而為人的基本價值。

原文引自傅家慶個人臉書專業 「每天來點FU能量」(https://www.facebook.com/傅家慶個人網頁每天來點-FU-能量-854065057955151/)

留言版