作者:照護線上編輯部

新冠肺炎疫情在全球大爆發,研究發現慢性病患者罹患新型冠狀病毒的致死率較高,例如心血管疾病患者的死亡率約10.5%,糖尿病患者的死亡率約7.3%,慢性呼吸道疾病患者的死亡率約6.3%,高血壓患者的死亡率約6% [1]。許多醫院皆祭出對策,希望能減少慢性病患出入醫療院所的次數,以降低感染機會,受惠於資訊科技的進步,遠距醫療相當受到關注。

台大醫院心臟血管內科劉言彬醫師指出,植入式心臟電子儀器(CIED)遠距監測系統能夠整合各種數據、資料,包括檢驗報告、生理參數與訊號等,利用媒體科技系統,突破時間與空間的限制,爭取治療時效。

心臟電子儀器的即時傳送,爭取時效

劉言彬醫師解釋道,植入式心臟電子儀器大致分為三類:心律調節器、心室去顫器及心臟同步器 。「心律調節器」用來治療因房室傳導阻斷、病竇症候群等原因引起之心搏過慢;「心室去顫器」用於容易發生心室頻脈之高風險患者;而「心臟同步器」則使用在心臟收縮不同步合併嚴重心臟衰竭的病人。植入式心臟電子儀器可透過手術植入皮下,能夠持續監測心率,並於適當時間發揮作用矯正心率。

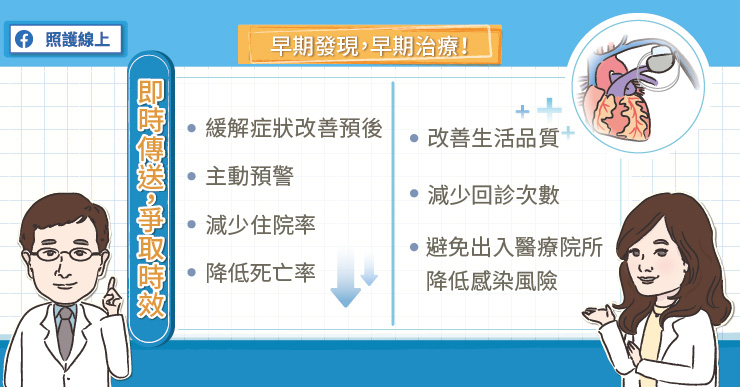

這些病患接受植入式心臟電子儀器後,除了能夠緩解症狀、改善生活品質,且能減少住院率、增加存活率,因此在各個臨床醫學治療指引中,放置植入式心臟電子儀器皆被認為是一項有效的治療方式。

隨著資訊科技進步,遠距監測系統的加入讓植入式心臟電子儀器發揮更多功能。遠距監測系統可以持續每日監測儀器本身功能,以及患者心律的變化,並將相關資訊傳送給醫師,將使此類病人臨床照護及病況追蹤產生結構性的改變。

持續監測心律,提升病患心臟照護

台大醫院心臟血管內科賀立婷醫師指出,如果患者裝設的植入式心臟電子儀器能夠遠距監控,就能跟遠距醫療中心合作。患者家裡面會裝置一台遠距上傳的傳輸器,自動每日搜尋異常警示或依據設定時程傳輸將資料上傳到遠距中心。

在過去,患者是定時回診,而且只有在回診時,醫師才能看到植入式心臟電子儀器所紀錄的心律,並檢查其功能是否正常。有了遠距監測系統,醫療團隊便能及早收到異常心律,亦可偵測到植入式心臟電子儀器功能異常的狀況,適時提供必要的協助。

遠距追蹤大多是由傳輸器自動執行,患者不需要特別花時間操作,最多是按個鈕上傳可能幾秒鐘的時間。狀況比較複雜的病患,會請他們一個月上傳一次,相對比較穩定的患者可三個月上傳一次。當傳輸器偵測到異常時會自動上傳,如果病患感到不舒服,也可以手動上傳。醫療團隊收到通知就會詢問病患症狀,並跟主治醫師討論是否需要處理。

劉言彬醫師道,植入式心臟電子儀器遠距監測系統可在不影響病人安全情況下,減少患者回診次數,及早發現病況改變,縮短調整醫療決策所需的時間,做到早期發現、早期治療、而減少住院次數。針對放置心室去顫器的病患,遠距監測系統能提供早期主動式預警,可提早請病患回院調整設定,進而有效減少患者被電擊去顫的次數、降低住院天數,且能延長儀器使用年限等。根據大型研究,有植入式心臟電子儀器遠距監測系統,能夠改善預後並且降低死亡率。

劉言彬醫師回憶道,之前有位植入心室去顫器的病人被電擊,醫療團隊收到警示訊息後,立即打電話詢問。患者表示自己沒事,因此團隊成員便告訴他說:「如果身體沒事的話,休息一下就可以放心了,不用再跑一趟醫院。」病人後來回診時表示,那天接到電話讓他安心許多,不會因為被電擊而充滿焦慮。言談間可以感受到遠距監測系統能有效減少患者的焦慮,確實改善生活品質。

我需要遠距監測嗎?

賀立婷醫師表示,因為心跳過慢而裝設心律調節器的患者,如果有遠距監測,可在回診之前提早做檢查。

有些患者是裝設去顫器,這群病患有較高的風險會因為心律不整而猝死,必要時需要電擊去顫。遠距監測對這群病患非常重要,若發現心臟亂跳的頻率增加就可以即早處理、調整藥物,不至於等到發作了,被電擊、甚至昏倒了才送醫院。醫師通常會建議他們使用遠距監測,透過心臟電子儀器監測心率異常記錄、胸腔積水電阻異常的警示,及早作處理都可以減少住院率,甚至降低死亡率。

由於遠距監測需要配合醫院遠距照護中心團隊提供服務,需視醫院收取遠距照護和傳輸器租借費用,並非每一個裝植入式心臟電子儀器的病患都需要遠距監測,但病況愈複雜、回診不易,甚至是表達不方便的病患,我們更建議使用。

新冠肺炎期間,心律不整患者該怎麼辦?

病毒感染產生的發炎反應,容易造成原先的心血管疾病惡化,引發心律不整、心肌發炎、心肌梗塞、中風等等,因此在感染新冠肺炎患者中,心血管疾病患者發展成重症的機率較高、死亡率也相對提高。

劉言彬醫師提醒道,新冠肺炎、流感流行期間,患者絕對不要中斷原本心律血管疾病的治療,若因為特殊原因無法至醫院就診,可以請家人至鄰近診所、醫院領藥。平時要勤洗手、保持社交距離、避免出入公共場所。台灣目前沒有社區感染,不須因為疫情,而減少必要性醫療就診。

老年人、罹患心律血管疾病、或是三高族群,在感染新冠肺炎後發展成重症的比率比較高。目前新冠肺炎的疫苗尚未問世,遠距監測系統能夠減少病患出入醫院的次數,有助降低感染風險。

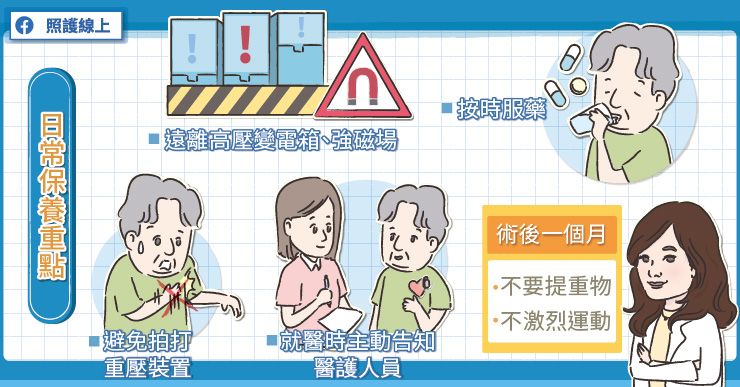

植入心臟電子儀器術後、我該注意甚麼?

關於植入式心臟電子儀器的照護有分急性期、慢性期。賀立婷醫師說明道,急性期是術後那段時間,因為胸前有傷口,且剛放置的心臟電子儀器、導線在心臟內的固定還沒有很穩定,所以我們建議一個月內不要進行激烈運動、提重物,尤其是裝置心臟電子儀器那一側的肩膀。主要是因為大部分植入式心臟電子儀器的線路會從鎖骨下靜脈進入到心臟,要盡量避免大幅度活動而造成拉扯,減少位移的機會。

裝置1-3個月後,日常活動基本上不太會影響機器,然而要留意一些可能造成干擾的狀況,例如較強的磁場、電磁波等。手機不要放在胸前的口袋,講電話要距離20公分以上,可以戴耳機或使用擴音。患者盡量不要接受會通電的儀器,例如復健使用的電療、低周波等,因為心臟電子儀器機器要持續偵測心臟的電流,若有外在電流通過,可能導致誤判。一般家電都可以正常使用。

就醫時務必主動告知醫護人員,自己有植入式心臟電子儀器。若需要接受核磁共振檢查,務必確認植入式心臟電子儀器是否合適。不合適的機器就沒有辦法進入核磁共振室,至於合適的心臟電子儀器,在進入核磁共振室之前,也需要先調整設定至安全模式。

運動方面,通常建議患者可以游蛙式取代自由式,甩手功、拉單槓、伏地挺身等運動會持續大幅度運動肩膀和使胸大肌收縮出力,導線受影響或拉扯、磨損的機率增加,醫師建議不要做這些動作。飲食上則沒有特殊禁忌。

遠距照護改善病人生活

賀立婷醫師表示,台大醫院的遠距醫療照護主要是針對一些病況較複雜、較常住院的患者,例如心衰竭常常合併有肺水腫、喘的問題,可藉由遠端監測胸腔積水警示並提供醫療處置建議。

希望這群病患能夠因為遠距照護而減少住院,改善生活品質。雖然遠距醫療照護是收費的服務,但是可以因此減低回診的花費,且節省很多時間,對患者、家屬而言相當有幫助。

劉言彬醫師認為國內外多項研究顯示遠距照護能有效減少病患住院和死亡率,但台灣的遠距醫療政策尚屬建置初期,未能像美國、澳洲等國外地區有完善的遠距醫療政策,國內若能逐步克服法規、監管、技術及財務層面的障礙,結合政府與民間資訊科技產業及生技醫療產業的力量,除了可以將更進一步提升照護品質,還有機會建立具競爭力的商業模式,更期待有一天能開拓國際市場。

參考資料:

1. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020;323(13):1239–1242.

原文連結

同場加映:心臟疾病末班車?扭轉心臟衰竭,醫師圖文解說

搜尋附近的診所(掛號、領藥超方便)

加入照護線上粉絲團,健康不漏接!

遠距監測 心臟照護再升級

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護 陳亮恭:希望每個人都被接住

連續6年進入美國史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」榜單,並蟬聯國內醫師排名首位,台北關渡醫院院長陳亮恭說,自己始終是為了「解決問題」而做研究,雖受國際肯定,也感受到「排山倒海」的壓力,希望未來能有更多不同體系醫師投入高齡醫學,讓這領域真的蓬勃起來,更能因應台灣人口快速老化的腳步。

2025年11月22日 10:03

一堆家長崩潰!小孩「吃4類藥」變很歡 藥師全說了

「為什麼我的孩子喝了感冒藥水之後反而變得特別亢奮?」這是一個讓很多家長崩潰、但其實很常見的現象。孩子吃藥後變得像「裝了勁量電池」一樣亢奮、不睡覺、甚至胡言亂語,通常是由於藥物中的特定成分引起的。

2025年12月03日 22:18

快訊/衛福部讓步「醫美診所免評鑑」 開放11大外科都可做醫美

衛福部放話嚴管醫美,今日晚間再次與醫界團體協商《特管辦法》修法,會後做出3點共識,原規劃醫美診所需強制接受評鑑,經過多方討論改為接受「輔導認證」且由醫師公會與各專科醫學會為之。限定能執行醫美手術的「大外科系」納入「家醫科」;醫美處置部分確定有落日條款,保障在PGY制度之前且有實務經驗的醫師,相關措施仍力拚明年上路。

2025年12月03日 21:58

男生過40歲不想愛愛! 「10症狀中3」要看泌尿科了

最近老是無精打采,哪還有體力和另一半激情滾床單?小心是男性更年期來報到了!泌尿科醫師黃維倫指出,台灣有研究發現,40歲以上的男性中,約有24%的族群面臨睪固酮低下的問題,其不只影響性功能,甚至會增加心血管疾病風險。他分享一份自評表,若「10症狀中3」,或特定2題回答「是」,建議至泌尿科檢查。

2025年12月03日 21:02

以為感冒!國小弟「1異常症狀」驚罹血癌 醫嘆:一切來得太突然

孩子一生病讓家長們好揪心,北部一名國小弟弟因腹脹被媽媽帶往就醫,主訴除了腸胃不適、胃口差外,還伴隨低燒及呼吸道症狀,重點是「一直流鼻血」,且多次看診都未改善,醫師張靖一聽直覺不尋常,便以超音波一掃,驚見患者的肝臟與脾臟異常腫大,建議應立即轉診至醫學中心,經後續檢查竟揪出罹患「急性淋巴性白血病(血癌)」。

2025年12月03日 20:12

亞培血糖監測儀爆缺陷「釀上百起傷害事件」 食藥署:國內無同款

美國食品藥物管理局(FDA)12月2日發布最高級別的Class I召回警告,產品為「雅培(Abbott」)公司旗下的連續血糖監測系統(CGM)可能顯示錯誤的低血糖數值,迄今已造成7人死亡、736人嚴重傷害。對此,食藥署指出,該產品國內尚未核准醫療器材許可證,因此國內無受影響產品。

2025年12月03日 19:30

飯放電鍋保溫卻變黃?專家揭真相 小心1種米超容易變質

許多人會一次煮多一些飯,利用電鍋或電子鍋的保溫功能來方便取用。但保溫到底能維持多久?飯會不會因為保溫太久而變質?

2025年12月03日 18:56

豐原醫院母嬰親善績優奪優等 母乳哺育成長逾 4 成

衛生福利部國民健康署舉辦「114年母嬰親善醫療院所成果績優選拔活動」,眾多院所角逐中,豐原醫院憑藉在政策落實、團隊整合與成效展現等面向的穩健表現脫穎而出,奪下區域醫院優等獎。院方長期推動母嬰友善措施,從產房到住院照護層層落實,被評審肯定為推行母乳哺育的示範醫院。

2025年12月03日 18:22

嘴破不只是上火 醫曝「3大體質」惹禍:愛吃甜食小心了

不少人常反覆發生嘴破問題,中醫師指出,口瘡並不只是「上火」這麼簡單,而是體內的「火、熱、濕」互相影響,使口腔黏膜受損,主要可以分大概體質類型,包括近期熬夜、壓力大、火氣上升,容易形成「虛火上炎」;飲食太油膩、甜食太多,會造成「濕熱積於脾胃」,有些人則是「本身體質偏虛弱」,免疫力下降時就容易反覆潰瘍。

2025年12月03日 17:12

「美麗諾羊毛衫」異位性皮膚炎也能穿 醫建議:內層加棉質衣物

最近季節轉換,許多異位性皮膚炎的患者又開始發作,對於衣物該怎樣穿傷腦筋。一般人以為像異膚體質這類敏感肌族群,比較保暖的羊毛衫應該都不能碰,但醫師說,根據研究,其實極細纖維的美麗諾羊毛,對於異膚的刺激性不高,病友穿得住,可先套棉質衣再穿美麗諾羊毛衫,保暖又不會害人發癢。

2025年12月03日 16:44

留言版