作者:照護線上編輯部

「醫生,我的關節好痛!」三十多歲的王先生抱怨道。

關節疼痛是相當尋常的狀況,大多數患者會選擇向骨科醫師求助,然而有些關節疼痛非比尋常,症狀可能持續幾個月,經過休息也無法改善。甚至,在追蹤一段時間後,還可能漸漸出現腹痛、腹瀉、血便等症狀。輾轉多時,經過一系列檢查,才終於找出問題所在,竟然是與腸胃道相關的克隆氏症。

究竟怎麼一回事?讓腸胃科醫師來圖解說明。

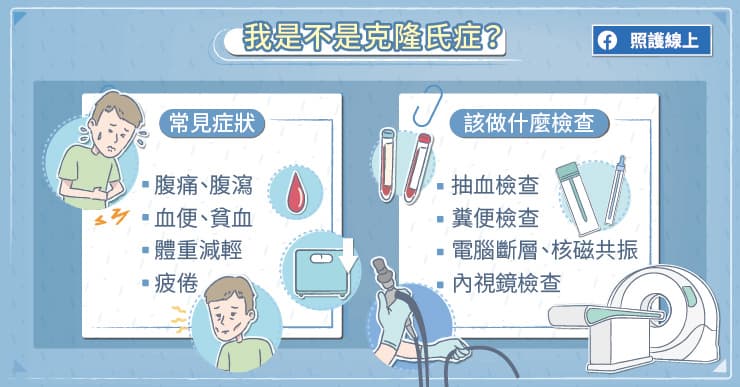

我是不是克隆氏症?如何確定診斷?

長庚紀念醫院胃腸肝膽科李柏賢醫師指出,患者最常詢問的問題就是「我是不是克隆氏症?」,畢竟長期腹瀉、腹痛會讓患者非常困擾,然而要確定診斷克隆氏症並無法單靠症狀來判定,需要找到更多的證據。

首先,醫師會釐清患者的病史,除了腹瀉、腹痛之外,若出現血便、體重減輕,就得提高警覺。接下來,醫師將安排抽血檢查、糞便檢查、影像檢查、內視鏡檢查、病理切片。

電腦斷層、核磁共振等影像檢查可以評估腸道,看看是否有發炎、狹窄、瘻管、膿瘍。

胃鏡、大腸鏡等內視鏡檢查能夠評估腸道發炎的分布範圍、嚴重程度,而且可以在檢查過程中進行切片。病理科醫師會進一步在這些檢體中尋找克隆氏症的表現。

綜合各項檢查的資訊後,醫師才有辦法診斷克隆氏症。

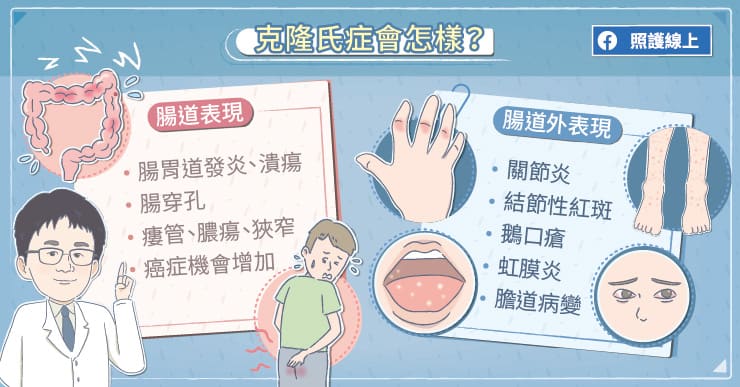

克隆氏症會怎樣?

馬偕紀念醫院胃腸肝膽科章振旺醫師解釋,克隆氏症是自體免疫失調導致慢性腸道發炎的疾病,好發於20至40歲的青壯年族群,少部分出現在60至80歲的長者。患者的整個消化道,從口腔、胃、十二指腸、小腸、大腸、直腸到肛門都可能出現病變。

疾病初期可能出現腹痛、腹瀉、血便、貧血、體重減輕等症狀,但是若未及時治療,放任腸道持續發炎、潰瘍,將出現愈來愈多、愈來愈麻煩併發症,例如腸道狹窄、腸道穿孔、腸道瘻管、膿瘍等,日後患者罹患癌症的風險也愈來愈高。

由於克隆氏症是自體免疫疾病,所以也可能影響腸道以外的器官,常見腸道外表現,像是骨骼的關節炎、眼睛的虹彩炎、皮膚的結節性紅斑和壞疽性膿皮症、嘴巴的鵝口瘡、肺栓塞、下肢深層靜脈栓塞、還有肝臟的膽道病變等。部分患者還會合併其他自體免疫疾病,例如類風溼性關節炎、僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡等。

章振旺醫師提醒,根據統計,約25%患者在出現腸道症狀之前,便已經有腸道外表現,因此患者往往會前往骨科、眼科、皮膚科就診,直到出現腸道表現才有辦法得到確定診斷,期間已經歷幾個月甚至幾年的時間。若有出現相關症狀,大家要提高警覺,在就診時主動告知醫師,幫助釐清病情。

該如何治療克隆氏症?一定要切腸子嗎?

李柏賢醫師表示,克隆氏症務必盡早接受藥物治療以控制發炎並幫助腸道黏膜癒合,否則當腸道狹窄、腸道穿孔、腸道瘻管等併發症發生時,可能需要接受內視鏡擴張、甚至手術治療,切除部分腸道。部分患者因為經歷多次手術,而變成短腸症,或需要永久性人工肛門,對生活品質影響很大。

治療克隆氏症的傳統藥物包括抗發炎藥物(5-ASA)、類固醇、免疫調節劑。類固醇能夠快速抑制發炎反應,通常用於急性發作時的治療,不適合長期使用以免增加骨質疏鬆、感染的風險。免疫調節劑可長期使用,幫助控制疾病活性。然而在傳統藥物治療之下,仍有將近五成之克隆氏症患者需要手術治療。

近年來,生物製劑的發展,有助於降低發炎反應、減少併發症發生的機會,同時也降低手術比率到兩成,在克隆氏症的治療上扮演愈來愈重要的角色。由於生物製劑較為昂貴,目前在健保屬於有條件給付,患者的病情需要符合特定條件才能夠申請使用生物製劑。

克隆氏症怎樣才算治療好?

「千萬不要因為症狀改善,就認為痊癒。」章振旺醫師叮嚀,「克隆氏症患者在治療一段時間、症狀改善後,常常會自行停藥、甚至不再回診追蹤,這樣很容易讓疾病惡化,而愈來愈難控制。」

李柏賢醫師回憶,曾經有位女性患者在腹痛和血便緩解後便自行停藥,結果在一年後患者發現陰道排出糞便而趕緊回診,原來已經出現「陰道-直腸瘻管」,不得已只好接受手術,也必須使用暫時性人工肛門。

克隆氏症的治療目標首先要讓腹痛、腹瀉、血便等症狀緩解,接下來是希望可以在內視鏡檢查時看到黏膜癒合且沒有發炎,這也是目前克隆氏症治療的目標。最終若是可以在電腦斷層或核磁共振下都看不到發炎的跡象,則能最大程度降低之後復發、手術、或產生併發症的機會。

克隆氏症是病程相當複雜的疾病,無法單靠胃腸科醫師來照顧,往往需要經驗豐富的團隊,成員包括外科醫師、影像科醫師、病理科醫師、護理師、營養師、個管師等,才能提供完善全面的照顧。面對克隆氏症,患者的生理、心裡都承受相當大的壓力,家屬的理解與支持也非常重要。

章振旺醫師提醒,患者與家屬務必與醫療團隊密切配合,早期診斷、及時治療、持續用藥、密切追蹤,才能讓病情穩定,減少併發症!

原文連結

同場加映:長期嘴破、腹瀉、體重減輕,當心克隆氏症

搜尋附近的診所(掛號、領藥超方便)

加入照護線上粉絲團,健康不漏接!

關節痛、紅眼睛竟是腸子作怪 醫師圖解克隆氏症

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護 陳亮恭:希望每個人都被接住

連續6年進入美國史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」榜單,並蟬聯國內醫師排名首位,台北關渡醫院院長陳亮恭說,自己始終是為了「解決問題」而做研究,雖受國際肯定,也感受到「排山倒海」的壓力,希望未來能有更多不同體系醫師投入高齡醫學,讓這領域真的蓬勃起來,更能因應台灣人口快速老化的腳步。

2025年11月22日 10:03

尾牙喝多隔天不舒服?三招教你有效緩解不舒服

近期進入尾牙旺季,不少上班族聚餐應酬增加,一不小心喝多,隔天就出現頭重、胃不舒服、整天提不起勁的情況。營養師張語希指出,酒後不舒服不一定是酒量差,而是忽略了酒後照顧的關鍵細節,她也整理出一套「酒後照顧SOP」,大家趕快筆記下來!

2026年01月19日 18:05

快訊/驚世夫妻隱瞞疫情!高雄腸病毒群聚擴大...校方急停課

高雄一對醫護家長隱匿女兒確診腸病毒,照常讓女童到校考期末考,由於學校有社團活動、雙語跑班學習制度,造成班級交叉感染,至少4班級發生腸病毒群聚。校方今(19)日發佈公告,指出低年級某班級再新增2例確診,該班已達4例,評估後決議明日休業式停課,21日至23日採線上上課。據衛生局最新統計,該校有14名學童就醫診斷為疑似腸病毒。

2026年01月19日 15:28

防春節急診塞爆 台大、北榮首推「公床」應戰

下個月就是農曆春節,為提早因應急診壅塞問題,衛福部已宣布提供過年醫護上班加成,並要求全國203家急救責任醫院每日回報急診待床等7項指標。對此,北榮院長陳威明表示,近2個月已經開始實施同質性高的「公床」,急診室也有10幾張加護病床,讓重症患者能及時得到照顧。另外,台大也首度啟動「公床」,要急診室爆滿就先把病人轉上去。

2026年01月19日 15:12

單腳站不到10秒恐短命!醫揭「5動作」測壽命:每天都在做

想要活得長壽又健康,不需要等到80歲才知道,其實從日常生活中的小細節就能看出端倪!重症科醫師黃軒指出,身體從中壯年開始就會「洩題」,長壽與否不靠算命或基因檢測,而是藏在每天都在做的生活習慣裡。他列出「5大長壽指標」供民眾自測,其中走路速度、握力與平衡感都與死亡風險息息相關。

2026年01月19日 15:05

獨/11歲女童染「B19病毒」引發急性心肌炎不治 沖繩曾大流行

台中一名11歲女童感冒、咳嗽近月,期間還和家人到中國旅遊,結果外出時,在車內突然大叫一聲後昏迷,經中國附醫以葉克膜搶命,急救兩天後宣告不治。據悉,女童檢體呈現細小病毒B19陽性( Parvovirus B19 ;簡稱B19病毒),疑為B19病毒引發急性心肌炎,導致嚴重肺水腫、器官衰竭。

2026年01月19日 15:01

油漆師傅摔下梯子右手骨折變形!醫師「軟硬兼施」讓他重返職場

年前打掃住家粉刷油漆除舊佈要當心!台中1名36歲尤姓男子從事油漆師傅,之前站在梯子上粉刷油漆時,不慎摔落,造成右手關節粉碎性骨折變形,幸好經過外傷整合團隊骨折復位手術合軟組織負壓與高壓氧「雙壓」輔助治療,順利讓他重回職場。

2026年01月19日 13:38

醫護界驚世夫妻!隱匿腸病毒害11童染疫 家長怒批:別人囝死袂了

高雄市鼓山區一所小學爆發腸病毒群聚,造成4班級11名學童陸續確診,並擴及3名學生家屬,至少14人染疫。令受害家長不滿的是,指標個案家長身為醫護不僅隱瞞病情,還防疫衛生觀念不足,竟說「這沒什麼,不知道為什麼要反應這麼大」;此外,該家長作風強勢,有任何不滿就投訴,讓老師壓力超大,7名教師、導師陸續離職。

2026年01月19日 13:07

「加熱菸200支免稅」只能國內買 國健署:國外帶回最重罰500萬

財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定,新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支(1條)免稅,最快在寒假期間就可適用。對此,國健署提醒,只能在「台灣本島」或「離島免稅店」買合法通過的產品,從國外攜入相關加熱菸產品,最重可罰500萬。

2026年01月19日 11:14

酒精根本殺不死!醫示警「1病毒」門診迎高峰:以為噴了就無敵

近期氣溫變化大,病毒肆虐,診間出現許多上吐下瀉的病號。肝膽腸胃科醫師卓韋儒示警,最近門診諾羅疫情迎來高峰,且觀察到許多民眾都有一個「致命誤解」,以為噴了酒精就無敵。醫師急喊,諾羅病毒並沒有套膜,噴酒精就像是「幫它洗澡」,根本殺不死!

2026年01月19日 11:12

留言版